2025.04.21

相続で受け継いだ家や土地を、どうしたらいいのか。

空き家のままにしておくのも心配だけど、売るとなると何から始めればよいのか迷ってしまう。そんなお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

最近では、相続をきっかけに不動産の売却を検討する方が増える一方で、「囲い込み(かこいこみ)」という業界独特の慣習が問題になっています。

あまりテレビや新聞などで、表立って問題視されることが少ない「囲い込み」ですが、これを知らずにいると、売却に時間がかかったり、成約価格が下がってしまったりと、売主にとっては思わぬ損につながることもあるのです。

2025年1月からは、国土交通省による囲い込みに対する新たな規制も始まっています。

個人資産の大きな割合を占める大切な不動産を納得のいく形で売却するためにも、知っておきたいことがいくつかあります。

▶ このコラムでは、こんな疑問にお答えします:

不動産の売買は、人生の中でそう何度も経験するものではありません。その割には、非常に大きなお金が動くため、不安になって当然です。このコラムが、あなたにとって「知っていて良かった」と思える、ひとつのきっかけになれば幸いです。

そこで今回は、「囲い込みとはどういうこと?」「どうすれば避けられるの?」といった疑問にお答えしながら、最新の規制動向もふまえて、わかりやすく解説していきます。

不動産売却の現場で、長年密かに行われている「囲い込み(かこいこみ)」。そうしたことを知らずに不動産仲介会社に売却を任せてしまうと、彼らにとって都合の良いお客さんとして、希望通りの価格で売れないという大きなリスクを伴います。

こうした慣習が続く事態を重く受け止め、国土交通省が主導した囲い込みの規制改正が2025年1月から施行されています。不動産業界では長年の悪しき慣習にようやくメスが入ります。本記事では、不動産取引における囲い込みの意味やデメリット、調べ方、防止策などを徹底解説。売主が損をしないために、今すぐ知っておくべき情報を網羅的にまとめました。

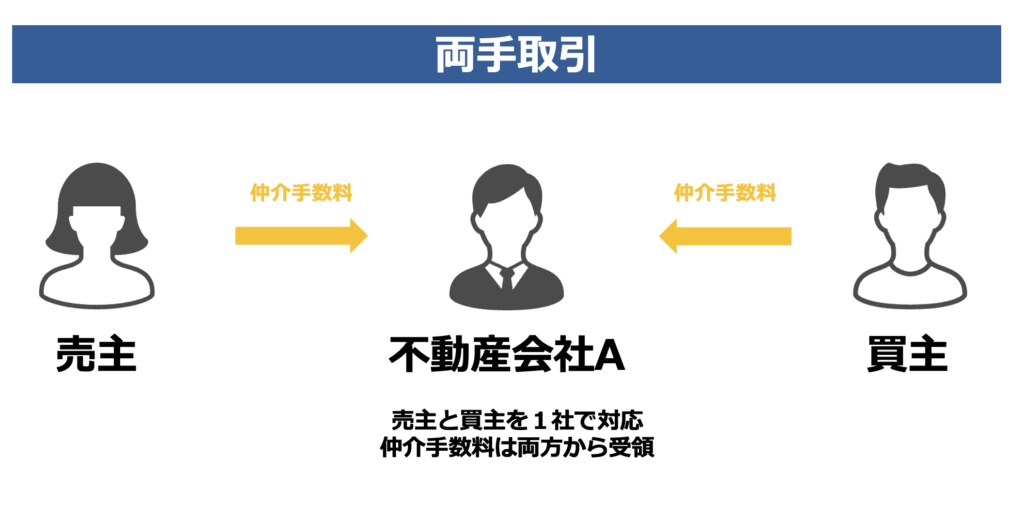

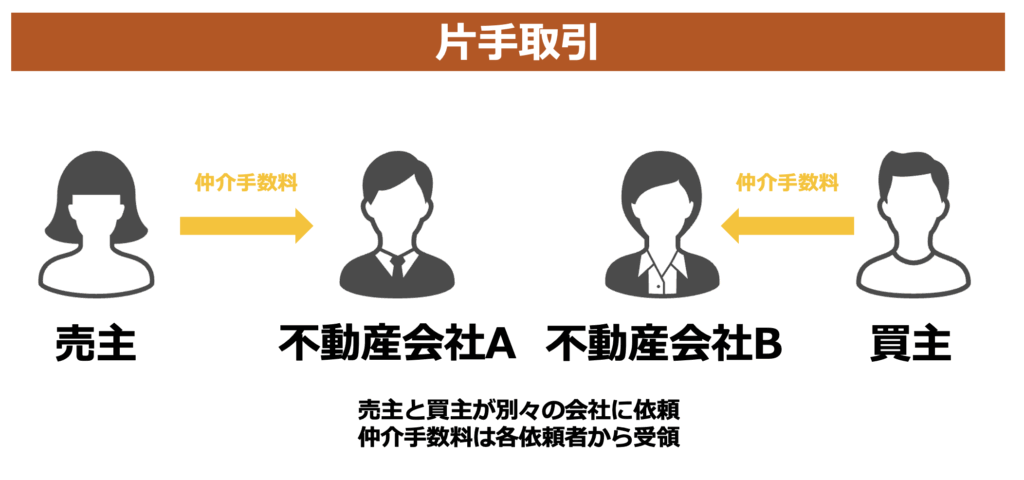

囲い込みとは、不動産仲介会社が売却依頼を受けた物件に対して、他社からの買主紹介を断り、自社だけで買主も見つけようとする行為を指します。目的は「両手取引」、つまり売主・買主の両方から仲介手数料を得ることにあります。

これは一見、売主にとって「すぐ買い手が見つかるなら良いのでは?」と思われがちですが、実は大きな落とし穴があります。買主候補が他社にいたとしても、それを排除してしまうことで、売主の利益を損なう結果になるのです。

囲い込みは、売主にとっては不利益となる可能性が高い行為でありながら、不動産仲介業界の収益構造に深く根ざしているため、是正が進みにくいという現実があります。だからこそ、売主自身がこの仕組みを理解し、対策を講じることが必要不可欠なのです。

囲い込みは一見すると売主への背任行為として、“違法”に見えますが、実は法的な規制が長年曖昧でした。また情報格差が多少縮まってきているとはいえ、まだまだ囲い込みが横行する背景には以下のような要因があります。

1. 両手取引による高い利益構造

売主・買主双方から報酬を受け取ることで、1つの取引あたりの売上が倍増します。不動産仲介業は成果報酬型であるため、両手取引が成約すると売上は片手の2倍になります。これが囲い込みの主たる動機です。

2. 社内評価・ノルマのプレッシャー

保険、証券、不動産など、大きな金額の商品サービスを扱う営業担当者の給与体系は、高い歩合制となっていることも要因にあります。営業担当者の評価が「件数」「成約率」よりも、圧倒的に「売上金額」で決まる会社が多く、囲い込みを行わないと成績が伸びにくい、囲い込めば容易に数字を伸ばしやすいという業界の体質も要因です。また、歩合制の給与体系は生活に直結するため、営業担当者にとっては、囲い込みが“生活を守るための手段”になっているという側面も無視できません。

3. 業界全体に蔓延する慣習

囲い込みは長年是正されずに続いてきた悪しき習慣です。これは業界の情報非対称性と、売主がその仕組みに気づきにくいことも大きく関係しています。

囲い込みは、一部の不動産会社だけの問題ではなく、構造的に「囲い込みが起きやすい仕組み」があることを理解する必要があります。

囲い込みによるデメリット|売主が損する具体例

売主として損しないためにも、デメリットをしっかり把握しておく必要があります。

以下に2つほど挙げていきますので、一緒に確認していきましょう。

1. 売却期間が長期化

他社からの問い合わせが遮断されるため、実際に購入希望者が現れるまで時間がかかる場合があり、売却活動が長期化する傾向です。売却のタイミングを逃すと値下げの悪循環に入るリスクもあります。

2. 売却価格が下がる可能性が高い

囲い込みによって買い手の競争が生まれにくく、価格交渉の余地が広がってしまい、結果的に値下げをしなければならないケースがあります。複数の買主候補が存在すれば競争原理が働きますが、囲い込みではそれが期待しづらくなります。

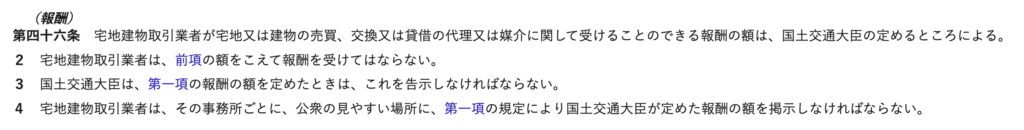

これまで明らかに囲っていると思われる物件に出会う度に、実務現場では迷惑を感じてきましたが、囲い込みは明確な「違法行為」とはされておらず、グレーゾーンとして扱われてきました。しかし、2025年1月から施行される宅地建物取引業法施行規則の改正により、ついに是正措置が始まりました。

改正内容のポイント

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文

自分の不動産売却という大事なことを任せた仲介会社が「もしかして、囲い込みしているかも?」と感じたら、以下の方法で確認しましょう。

1. レインズの登録状況を確認する

不動産仲介会社は、専属専任媒介や専任媒介契約を締結すると、レインズ(不動産流通機構)に登録義務が生じます。一般媒介は締結時に選択制となります。そのため、不動産仲介会社に「レインズに登録している登録証明書と販売図面を見せてください」と依頼します。登録証明書は1度しか発行できないため、保管していない可能性もありますが、こうした質問を行うことは、仲介会社との間で良い意味での緊張感を生むため、しっかり動いてもらうためにもぜひ行いましょう。

2. 物件の公開状況を確認する

現在の物件公開状況を確認しましょう。どの媒体に掲載しているか、ポータルサイトなどにも掲載しているようであれば、その内容を確認することは大切です。もし仮に、担当者から伺っていたサイトなどに、「物件情報が掲載されていない」といった事例があれば、囲い込みの可能性は出てきます。また担当者の報告内容や気になる点があれば、他社を通じて物件問い合わせをしてもらうことで、客観的な判断材料を得ることも可能です。

3. 売却活動の状況を定期的に報告してもらう

専属専任媒介や専任媒介は、定期的に報告することが義務化されています。一般媒介であっても、担当者へ定期的に問い合わせ状況や内見件数を確認するようにしましょう。囲い込み抑止にもつながります。

囲い込みを行う不動産、担当者は悪質なため、こちらがどうやってもなかなか完全に防ぐことはできませんが、どうすれば抑止につながるのか、具体的な行動を理解しておくことは大切です。買主様を専門的に対応している仲介会社もありますが、基本的に多くの不動産仲介会社は、「売主様より売却の依頼を受けること」が何より大切となります。このため、媒介契約を結ぶ前後のタイミングで「主導権を売主が握る」姿勢が非常に重要です。以下の具体策を参考に、自衛手段として取り入れてください。

1. 媒介契約の種類を見直す

専属専任媒介、専任媒介契約は、売主が依頼できる不動産会社が1社のみとなる契約形態です。2社以上に依頼したい場合は、選択することができません。その場合は、一般媒介契約を選択することになります。

それぞれにメリット・デメリットはありますが、囲い込みリスクを下げたいなら、複数社へ依頼できる「一般媒介契約」を選択肢に入れましょう。

媒介契約の具体的な違いについては、以下の記事をご参考にしてみてください。

2. 媒介契約時にレインズ登録方針を確認する

媒介契約締結時に「登録証明書の提示をお願いしたい」と伝えるだけでも、担当者の囲い込み意図を牽制できます。悪質な業者はこの時点で態度が曖昧になったり、不快感を見せたりしますので、反応はよく見るようにしておきましょう。

3. 両手取引の比率を聞く(もしくは調べる)

「両手取引が多い=囲い込みが多い」とは限りません。またヒアリングしても、本当のことを話してくれているとは限りません。ただ、何も言わないで「お任せします」が、一番囲い込みを生み出しやすい状況ではありますので、心配な場合には、確認してみるだけでも、意識しているのだなと印象付けることは可能です。

4. 担当者を「質問力」で見極める

最近では、だいぶ情報が広まってきたため、レインズ(不動産流通機構)というものがあることも、広く知られるようにはなりつつあります。これまでは、その存在を知っているだけでも、不動産詳しいのだなと思われましたが、もはや知っている前提として、「レインズのステータスにはどんな種類があって、どのように更新されていきますか?」などといった具体的な質問に対して、丁寧で的確な説明があるかどうかも判断材料になります。

不動産という高額かつ大切な資産を、信頼して売却依頼した仲介会社が、もしも囲い込みをしていた事実が明らかになった場合、感情的になる前に以下のステップで冷静に対応することが肝要です。

契約内容とレインズ情報の照合

専属専任媒介、専任媒介契約など、契約上「登録義務」がある場合は、レインズに登録されていなければ違反となり、契約解除の正当な理由になります。

売主都合による一方的な解除の場合には、販売経費の精算がネックになる場合がありますが、基本的に不動産会社の報酬は成功報酬となっていますので、正当な理由による解除であれば、支払いを拒める可能性が高いと考えられます。そもそも、媒介契約書に解除の制限を匂わせる「販売経費、実費を求める可能性があります」などの文言が入っていないか確認するようにしましょう。

担当者や会社に事実を確認

意図的であると断定せず、「なぜこのような対応なのか?」と冷静に確認しましょう。記録に残すため、メールなど文書でのやりとりにしましょう。

国土交通省や不動産適正取引推進機構(RETIO)に相談

悪質な場合は行政処分につながる可能性もあります。2025年1月以降は取り締まりが強化されるため、早期相談が状況改善の鍵になります。

囲い込みが心配なときの相談先・サポートサービス

「囲い込みされているかもしれない」「不安だけどどうすればいいか分からない」という場合は、以下の相談先を活用してください。

第三者の視点からアドバイスを受けることで、より冷静に状況を判断できます。

囲い込みを避けるには、媒介契約以前の段階で「どの会社を選ぶか」が極めて重要です。以下のポイントを確認しましょう。

不動産売却は専門的な知識が多く、売主にとっては「わからないことだらけ」です。 だからこそ、担当者が分かりやすく、正直に説明してくれるかが非常に重要です。

質問に対して、曖昧にせず根拠を持って答えるか。問い合わせや反響の報告がこまめにあるか。都合の悪いことも隠さず伝える誠実さがあるか。

知識だけでなく、「信頼して相談できる人かどうか」が判断のカギです。

2. 第三者の評判もチェックする

会社の姿勢や営業スタイルは、過去の取引や口コミに表れています。Googleマップのクチコミや評価なども絶対ではありませんが、一定程度参考になるのは確かです。

3. 他社の買主でも購入可能か確認する

悪質な業者は、自社の利益を優先して他の不動産会社からの買主を受け入れないことがあります。その結果、買い手の選択肢が狭まり、売却のチャンスを逃すリスクが生まれます。

説明が曖昧だったり、囲い込みリスクの話を避けようとする姿勢が見られる場合は、別の会社を検討した方が賢明です。

4. レインズへの登録姿勢を見る

レインズ(REINS)とは、国土交通省が指定する「不動産会社同士が物件情報を共有するシステム」です。ここに登録すれば、他社の営業マンもあなたの物件を紹介できるようになり、売却のチャンスが何倍にも増えます。

よほど悪質でない限り、ここには登録されるはずですが、「登録証明書(登録完了通知書)を見せてもらえますか?」と聞いておくことは、良い緊張を生みますので、ぜひ行いましょう。

5. 売主姿勢での提案はあるか

提案内容がすべて自社都合になっている場合は注意が必要です。売主の希望に即した販売戦略を提案してくれる担当者が理想です。

Q1:囲い込みは違法なのですか?

2025年1月より一定の囲い込み行為が「処分対象」となります。特に、虚偽のレインズ登録や紹介拒否の記録が残っている場合には、行政処分を受ける可能性があります。

Q2:一般媒介契約なら囲い込みは起こらないの?

一般媒介契約では、複数の不動産仲介会社と媒介契約できるため、囲い込みのリスクは大幅に下がります。ただし、各社の売却活動の優先度がやや下がりやすくなるため、どのような会社を選ぶのか、売却状況の確認などは売主の立場から主体的に行う必要があります。

Q3:囲い込みがあったら途中で仲介会社を変えられる?

媒介契約には中途解約の条項が設けられているため、適切な手続きと理由があれば契約解除は可能です。ただし、トラブルを避けるために、文書でのやり取りをおすすめします。

また各種媒介契約の最長期間は、3ヶ月となっており長くても3ヶ月を経過すると自動的に契約終了となります。自動延長される訳ではありません。

Q4:囲い込みをしていないと明言している不動産会社は本当に安全?

会社として方針として掲げていても、現場の担当者レベルでは囲い込みに近い行為が行われている可能性もゼロではありません。したがって、提案の透明性・情報開示の姿勢・売却活動の可視化など、複合的に判断することが大切です。

不動産業界に根深く残る悪しき慣習である囲い込みは、売主に取って「売却価格」「売却期間」「精神的な安心感」など大きな影響を与える深刻な問題です。2025年1月からの法改正で、制度的には改善が期待されますが、自分からできる最も有効な対策は、売主自身がしっかりとした知識を持つことです。

売主が今すぐできる3つのポイント

特に高額な取引となる不動産売却では、数百万円単位で損得が変わってきます。これは囲い込みがあってもなくても、どの不動産会社、どの担当者が動いてくれるかで変わる部分でもあります。

上場株式のように誰の目にも客観的な価格がついていれば分かりやすいですが、不動産という唯一無二の財産であるだけに、納得して進めていくことは、とても大切です。

「囲い込みされているかも?」と思ったら、一人で悩まず、第三者に相談するのが第一歩。透明性のある取引を求めることが、あなたの資産を守る最大の武器になります。

何かお困りの点がありましたら、お気軽にご連絡をお待ちしております。

作成日:令和7年4月21日

相続・不動産コラム