2025.04.04

借地権とは、他人が所有する土地を一定の期間借りて、その土地の上に住宅や建物を建てて使用する権利のことをいいます。民法や借地借家法といった法律によって定められており、借地権を持っている人(借主)は、地主(貸主)に地代(賃料)を支払うことでその土地を利用しています。

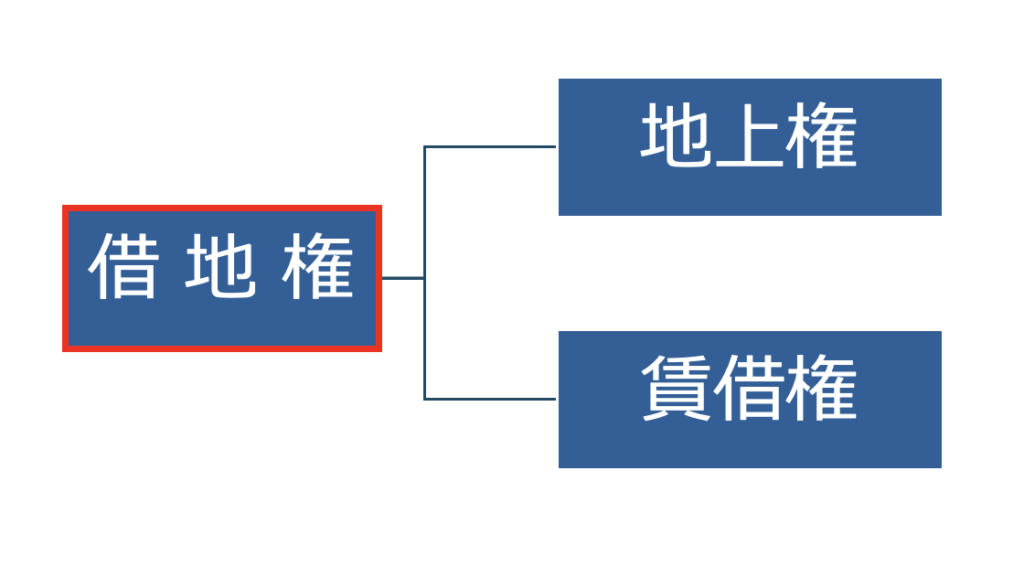

借地権には「地上権」と「賃借権」という2つの種類があります。地上権は物権であり、借地権者が登記することで第三者に対してもその権利を主張できます。一方、賃借権は債権であり、地主との契約に基づくものであるため、登記しない限り第三者には主張できません。地上権の登記には地主の協力してもらう必要があるため、一般的に住宅用地として利用される多くの借地権は「賃借権」で設定されています。

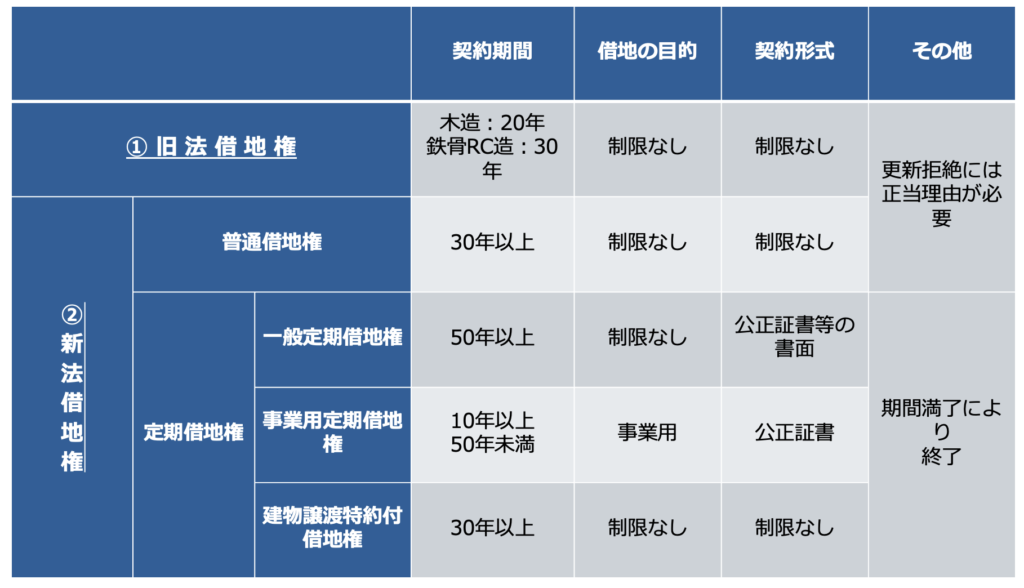

また、借地権には旧法借地権と新法借地権(普通借地権・定期借地権)があります。旧法では契約の更新が原則で認められており、長期間にわたり利用できることが多く、実質的に半永久的に利用可能です。一方、新法では期間が明確に定められており、契約満了時には家屋の取り壊しや土地の返還が必要になることがあります。一般にはあまり区別されていない方いらっしゃいますが、違いをよく整理しておくことが大切です。

参考:建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 出典:借地借家法第2条1号(e-Gov法令検索)

最近では、定期借地権のマンションも以前よりは多く見受けられるようになり、所有権のマンションに比べて割安感があることなどがら少しずつ供給されるようになってきています。現状は、ほとんどが一戸建てであるケースが多いです。

借地権付き建物の売却は法律上「可能」です。ただし、土地が自分の所有ではなく借りているものである以上、その売却には制限が生じます。なかでも重要なのが、地主の「承諾」です。借地契約の中には、「借地権の譲渡や建物の売却には地主の書面による承諾が必要」と定められているケースがほとんどです。明文化されていなくても、一般的には求められると考えていた方が無難です。

この承諾を得ずに第三者に売却すると、契約違反となる可能性があります。その結果、契約の解除を請求されたり、トラブルに発展したりするおそれもあるため注意が必要です。

ただし、地主が正当な理由もなく承諾を拒否している場合、裁判所に対して「承諾に代わる許可」を申し立てることができます。これを「借地非訟」といいます。借地非訟では、借主の売却目的や過去の契約履行状況などが考慮され、合理的な判断のもとで許可が下りることがあります。

したがって、売却を成功させるには、契約内容の確認、地主との交渉、必要に応じた法的手段の理解と準備が重要です。

借地非訟になると、時間とお金がかかることになります。手続きとして半年から1年など時間を要します。また弁護士費用や申し立て費用などもかかることになり、想定するスケジュールでの売却ができなくなります。

地主との関係も悪化することになり、次の借地権者にも悪影響となることから、買い手が不動産会社などに限定的になります。結果的に売却価格も割安になる傾向のため、地主と円満な関係を構築しておくことは、借地権の所有者としてとても大切なポイントとなります。

借地権の売却には大きく3つの方法があります。以下では、それぞれの方法の特徴とメリット・デメリットについて解説します。

1.地主に譲渡する

家屋と借地権を地主に売却する方法です。土地所有者である地主が購入することで、土地の利用関係が整理されるため、比較的スムーズな売却が可能です。地主にとっても、借地権を買取しておくことで、将来的な利用計画や土地の一体管理がしやすくなるメリットがあります。ただし、希望する価格での売却が難しい場合もあるため、事前の価格交渉や市場調査が重要です。

2.第三者に譲渡する

家屋と借地権のセットを第三者に売却する方法です。この場合、買主は借主としての立場である借地権を引き継ぎ、地主と新たな契約関係を築くことになります。売買契約を成立させるためには、地主の承諾と名義変更、承諾料の支払いが必要となるケースが多く、手続きの複雑さや交渉が課題となることがあります。

3.地主が保有する底地とセットで、建物と借地権を第三者へ譲渡する

土地と家屋を一体で購入できることになり、シンプルな所有権の不動産と同様な売却が可能です。この方法は、地主と足並みを揃えて進めていく必要があるため、地主との関係性や事前の調整が大切となります。

1.不動産会社への相談・査定依頼

借地権の扱いに慣れた不動産仲介会社へ相談して、査定価格を確認しましょう。借地契約や家屋の状態、立地条件、残存期間などが価格に影響するため、専門的な視点からの査定が必要です。

2.契約内容の確認と地主への交渉

契約書に記載された条文(例:譲渡時の承諾条項、更新条件など)を確認します。その上で、地主に譲渡の意向を伝え、承諾料の相場や条件を擦り合わせることが大切です。地主との関係性が良好であれば交渉は進みやすくなりますが、売り買いの利害がぶつかるところであり、地主の方が立場的には有利であることから、初回の挨拶以降の具体的な交渉は、不動産仲介会社へ依頼することがおすすめです。

地主側も日々の管理を依頼している不動産会社を窓口にすることも多いため、知らずに不利な交渉とならないように注意が必要です。

3.買主の選定と売買契約の締結

地主やその他の第三者など買主が決まれば、売買契約の締結となります。特に地主へ売却する場合、日々の管理を依頼している地主指定の不動産会社を窓口とすることも多いため、知らずに不利な交渉とならないように注意が必要です。売主として、不動産会社を仲介に入れることで契約の安全性も高まります。

4.名義変更・引き渡しと登記手続き

地主の承諾を得たうえで、名義変更を行い、建物を引き渡します。買主名義への登記変更手続きなどは正確に進めるため、司法書士に依頼して進めることが一般的です。

借地権の売却では、地主の協力が不可欠であり、交渉次第でスムーズに進むかどうかが決まります。地主との交渉は売却において避けて通れない重要なステップとなります。

1. 誠意をもって話し合う

まず何より大切なのは、相手に対して誠実に向き合う姿勢です。地主も生活や事業の一部として不動産を管理しています。こちらの考えを理解してほしい一方的な主張ではなく、共に最善策を模索するという姿勢が重要です。

2. 根拠を明確に説明する

希望条件や要望を伝える際には、「なぜその条件を求めるのか」という理由を具体的に伝えることが大切です。客観的な根拠があることで、交渉の説得力が増し、地主の理解も得やすくなります。

3. 地主の立場を理解して、妥協点を見つける

すべての要望が通るとは限りません。お互いにとって無理のない落としどころを探ることが、交渉成立への近道です。地主の買取意向がどの程度強いのか、こちらとして「譲れる点」と「譲れない点」を整理しておくと、スムーズな合意につながりますので、事前に不動産会社とよく擦り合わせておくことで、円滑な交渉につながります。

借地権の売却価格は、通常の不動産と比べて価格の構成が複雑です。単純に「建物の評価額」だけでなく、「借地権の評価」も加味されるため、正確な相場を把握するには専門的な査定が必要となります。

価格を決める上で、主な構成要素は以下の通りです。

特に「借地権割合」は地域や用途地域、路線価などによって異なり、30~90%程度と幅広く設定されています。たとえば、土地の更地価格が5,000万円で借地権割合が60%の場合、借地権の価値は3,000万円と評価されます。

ただし、実際に売買される時価とは、乖離することが多く、あくまで参考指標の1つになります。

また買主が住宅ローンなど金融機関から融資を受けて購入する場合には、担保評価が付きづらく買い手が限定的になるケースもあります。地主に印鑑証明書を出してもらう必要があったりと、協力関係がないと融資を受けられない場合があります。

そのため、買主側の資金計画が整うかどうかも、価格交渉や売却時期に影響を与える要素となります。

その他譲渡所得税、名義変更料、仲介手数料、印紙代などの諸経費がかかるため、最終的な「手取り金額」についてもしっかり試算しておくことが大切です。

借地権付き建物は、相続や贈与によって取得されるケースも多く見られます。たとえば、親から借地権を相続したものの、自分では利用する予定がないため売却を検討するという相談も少なくありません。

このような場合、まず必要なのは「名義の整理」です。建物や借地権の登記名義が亡くなった方のままで売却することはできません。買い手に引き渡すまでに、相続登記を行い、相続人の名義に変更する必要があります。

また、複数の相続人がいる場合は「遺産分割協議」を経て、誰がその物件を取得し、売却を進めるのかを明確にする必要があります。

さらに、借地契約が旧法によるものか新法によるものかによっても取り扱いが異なります。契約更新のタイミングや、地主との関係性も事前に確認しておくべきポイントです。とくに地主との信頼関係が築かれていない場合、譲渡承諾に時間がかかることがあります。

相続物件は感情的な側面も絡みやすいため、税理士や不動産会社などの専門家を交え、冷静かつ計画的に手続きを進めるとよいでしょう。

Q. 借地契約の更新時期に売却できますか? → 可能です。ただし、更新直前や直後は地主との関係や条件変更がある場合もあるため、スケジュール管理と交渉のタイミングに注意が必要です。地主とよくコミュニケーションをとっておくことが大切です。

Q. 借地権付き建物は古くても売れますか? → 売却は可能ですが、建物の状態や築年数によって価格が下がる傾向があります。相続に関連する借地権の多くは、長らく地主から土地を借りて築年数が古い場合が多いため、リフォームせずそのまま買い手を探す場合が多いです。

Q. 地主が承諾してくれない場合はどうすれば? → 正当な理由なく承諾が得られない場合は、裁判所に「代わりの許可」を申請することが可能です(借地非訟手続き)。専門家である弁護士に協力を依頼するなどの対応が想定されます。

Q. 買主が住宅ローンを使う場合、問題はありますか? → 金融機関によっては借地権付き物件に融資を出しづらいケースもあります。買主側と早期に相談し、対応可能な銀行を見つけることが重要です。また地主の協力が必要となるケースが多いため、買主側の資金計画は事前に確認しておく必要があります。

借地権の売却には、通常の不動産売買にはない複雑な要素が多数絡んできます。契約の内容、地主との交渉、価格の決定方法、名義変更、相続関係の整理など、多方面にわたる知識と準備が求められます。

なかでも「地主の承諾を得る」というプロセスは、売却の成否を分ける最大のポイントです。ここを円滑に進めるためにも、経験豊富な不動産会社など、信頼できる専門家に早めに相談することが、スムーズな売却につながります。

また、売却を進める中で「このまま持ち続けた方がよいのでは?」と悩む方も少なくありません。そのようなときは、売却のメリット・デメリットを冷静に比較し、自分や家族の将来設計にとって何が最善かを判断することが重要です。

まずは無料相談などを活用して、現状の整理と課題の洗い出しを行いましょう。「何から始めればいいか分からない」と感じる方こそ、プロのサポートを受けながら、一歩ずつ売却成功への道を進んでください。

当社、相続不動産株式会社では、相続に強い専門士業と連携して業務を行っております。何かお悩みな点がございましたら、お気軽にご連絡をお待ちしています。

相続・不動産コラム