2025.03.28

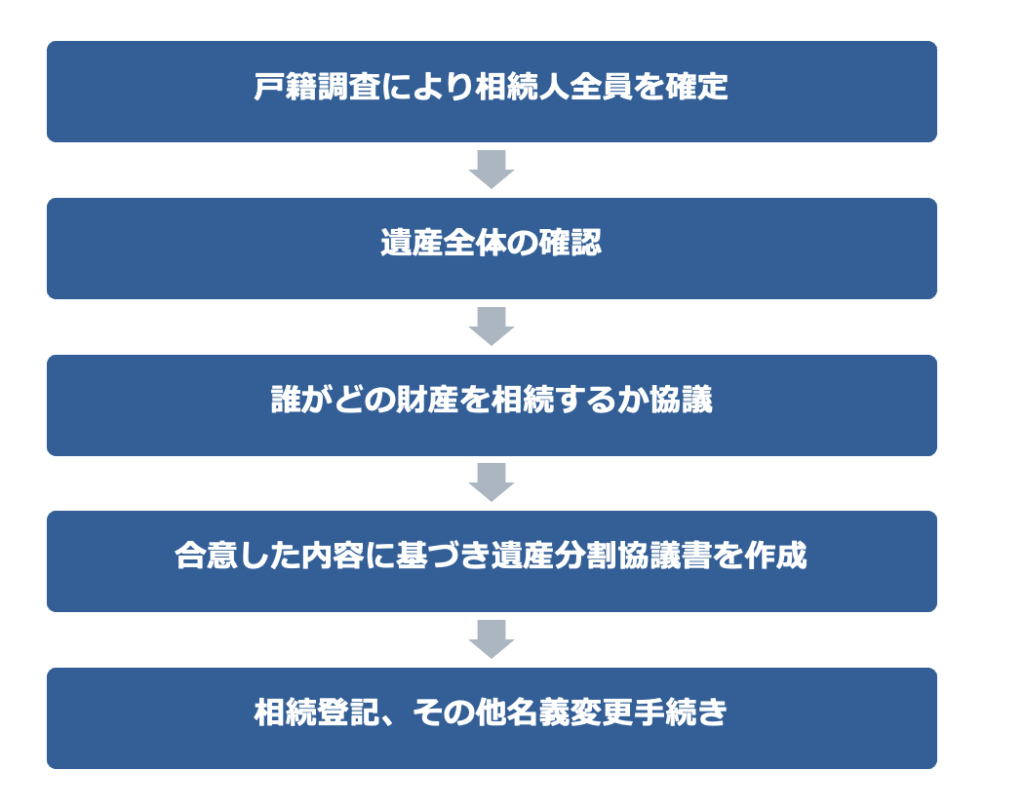

相続した不動産を売却するにはどうしたらいいのだろうか。そんな悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。相続した売却するには、事前にやるべきことがたくさんあり、複数の法的・行政的な手続きを経る必要があります。これには「相続人の確定」「遺産分割協議」「相続登記」などの段階があり、順に進めて行かなければ、第三者へ売却することができません。

相続の手続きには、「相続税の申告・納付期限」や「相続登記」の期限があります。

相続税の申告・納付期限:被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内。基本的には亡くなった日から10ヶ月以内となります。

相続登記の義務化:2024年4月以降は、相続登記が3年以内に義務付けられ、怠ると10万円以下の過料対象になります。制度が始まったばかりで、まだ3年を経過した事例はないため、今度どのように管理されていくのか注視して必要があります。

これらの期限を守らないと、本来使えたはずの特例が適用できず余計な税負担が生じたり、過料が課されるなどのリスクがあります。

当然売却することもできず、現金化できない事態となります。

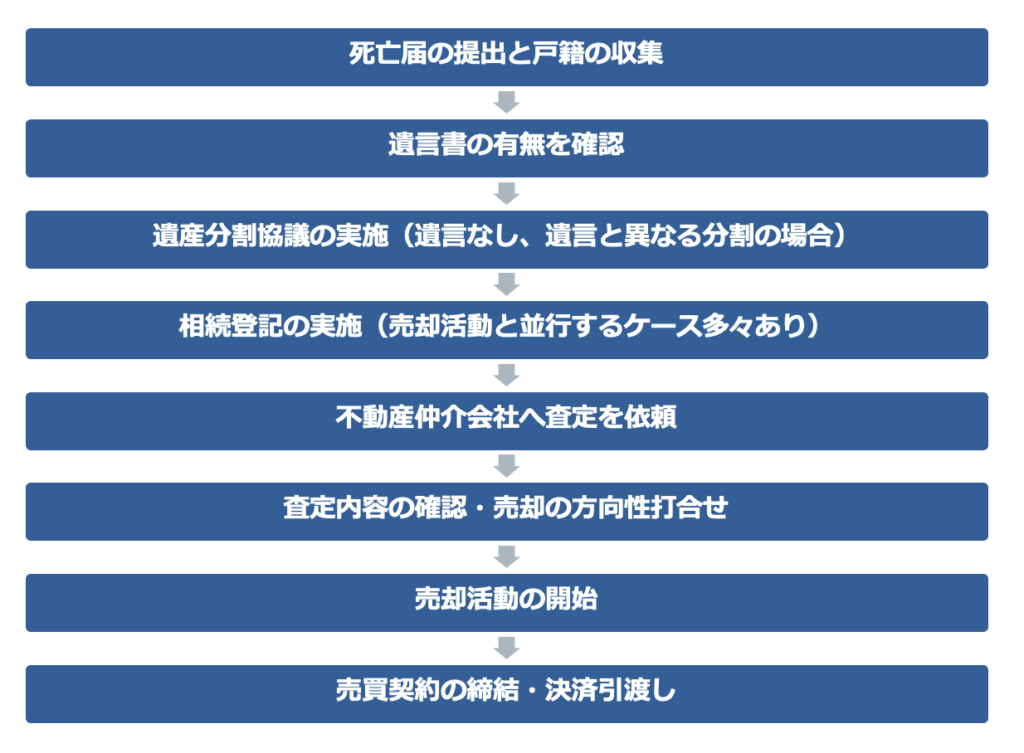

以下は、相続で取得した不動産の一般的な売却の流れとなります。

不動産の名義変更である相続登記手続きは、相続した不動産を売却するうえで避けては通れない段階となります。不動産の名義が被相続人のままでは、次の所有者となる買主へ名義変更することができず、銀行借入などの際の担保設定もできません。2024年からは相続登記の義務化も開始されており、罰則もあるため早めに対応しましょう。

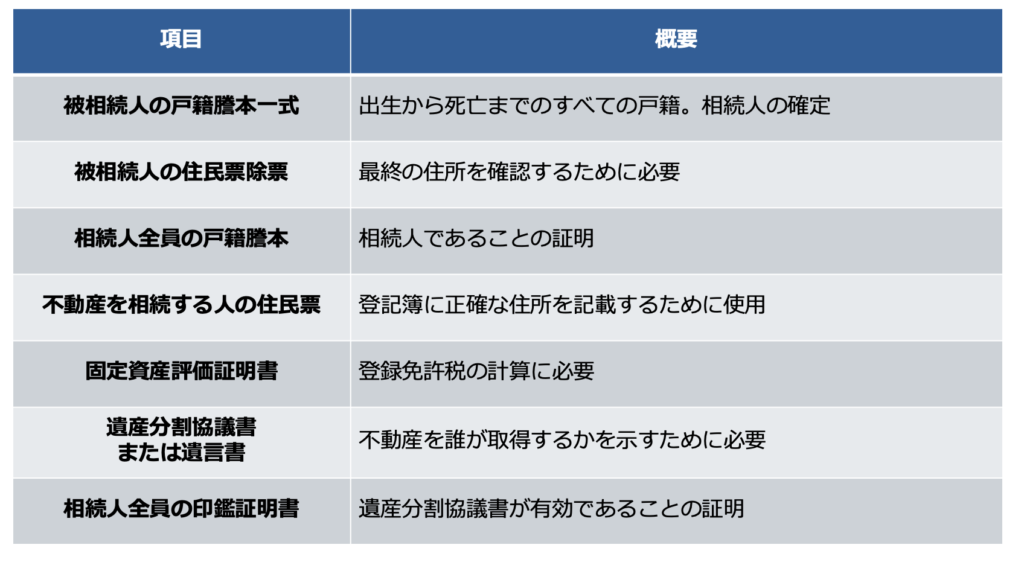

相続登記に必要な主な書類は以下の通りです。

相続による枝分かれが進み、日本全国で所有者が誰なのか特定できない所有者不明土地が問題となってています。中には放置した結果、1つの不動産に対して100人を超える親族の共有が発生してしまうなど、その後の処理が極めて困難になるリスクがあります。

こうした背景から、2024年4月に相続登記の義務化が開始され、「相続を知った日から3年以内」に登記申請を行う必要があります。

不動産を売却するには、普段聞きなれない様々な書類が必要です。特に相続によって取得した不動産の場合は、通常の売却に加えて、相続関係を証明する書類も必要となるため、事前の準備が重要です。

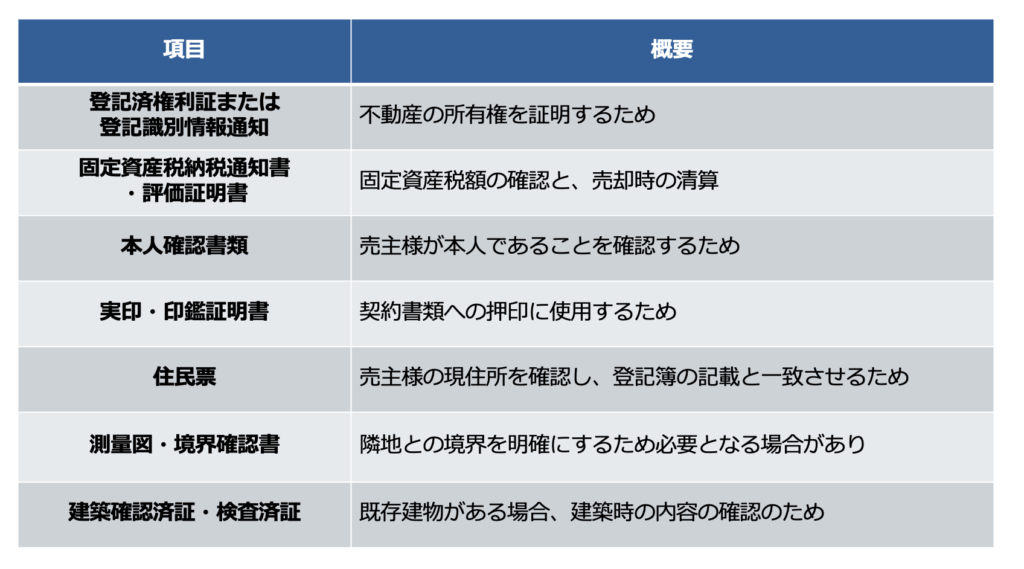

以下の書類は、不動産売却時に基本的に必要となる書類です。

※不動産仲介会社が役所調査などを行い、代わりに用意してくれる書類も含まれています。

不動産の売却には、様々な作業があり、これらの書類はすべて一度に使うわけではありません。不動産仲介会社・買主・司法書士など関係者によって求められるタイミングが異なります。したがって、スムーズな売却のためには、事前にまとめて準備しておくことが理想的です。

不動産の名義が1人の単独ではなく、複数人の共有名義になっている場合もあります。その場合、所有者全員が売却することに同意して手続きを進める必要があります。

共有者が多くなればなるほど、意思疎通が難しくなり、1人でも売却したくない人がいれば、その不動産を売ることはできません。また、共有持分だけを買い取る不動産会社などもありますが、価格としては非常に割安となってしまいます。

このように共有名義の不動産は、売却時のトラブルが起こりやすいため、事前に以下の点を確認しておきましょう。

また、不動産の共有状態を整理するには時間がかかることが多いため、将来の分割や売却に備えて、事前に「持分の整理」(持分売買や共有物分割協議)を実施しておくのも有効な対策となります。

相続不動産を複数人で相続する場合、その分け方にはいくつかの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、不動産の種類や相続人の関係性、経済状況によって適した方法は異なります。ここでは、主な4つの分割方法を詳しく解説します。

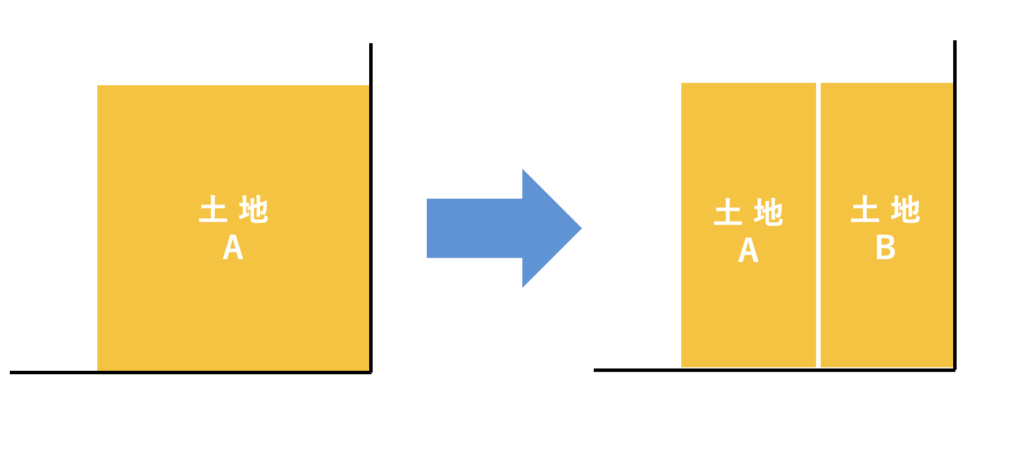

現物分割とは、不動産を物理的に複数に分けて、それぞれの相続人が一部ずつを相続する方法です。比較的広い土地であれば区画を分けて相続することが可能ですが、道路付や地形では難しいケースがあります。

メリット

デメリット

現物分割は、一定の広さや利用価値がある土地であれば有効ですが、建物を含む場合や細長い敷地などでは現実的でないことも多いため、専門家による事前検討が必要です。

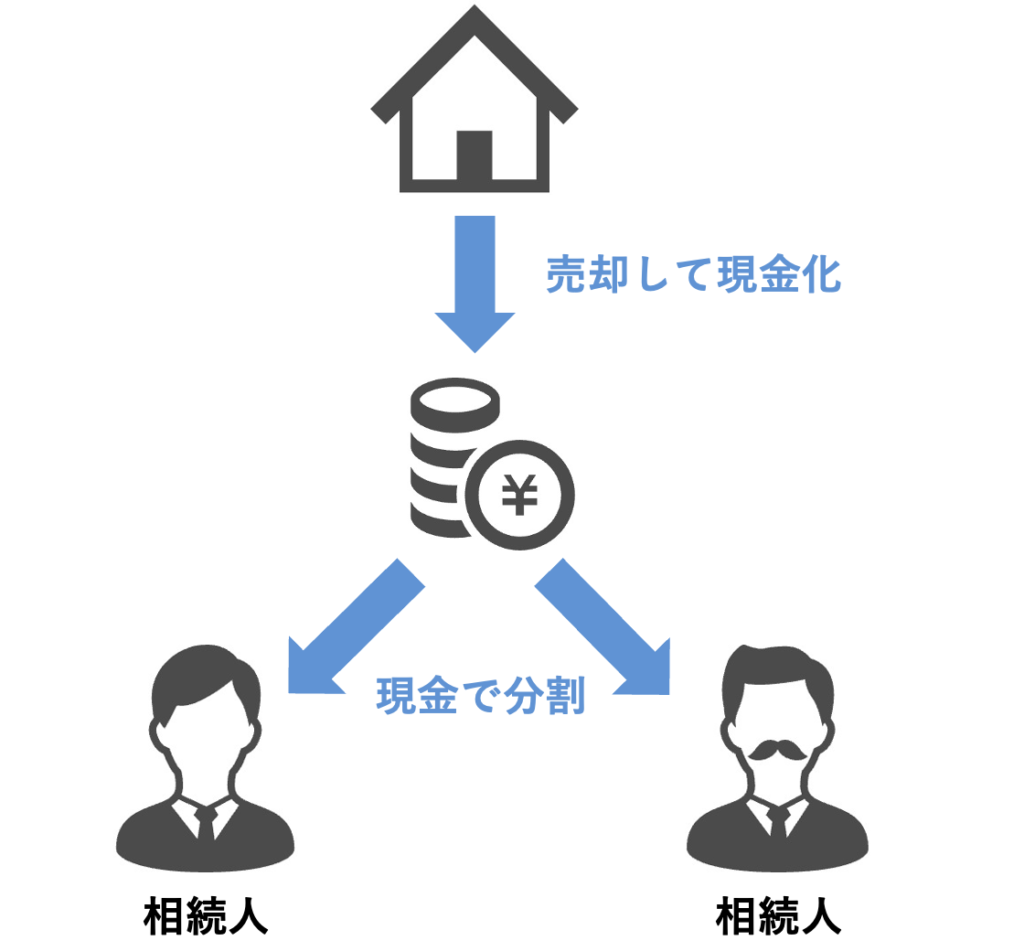

換価分割は、相続した不動産を一旦売却し、その売却代金を相続人で分け合う方法です。現物分割が難しいときや、全員が現金を望む場合によく用いられます。

メリット

デメリット

なお、相続人全員の同意が必要なため、売却方針については調整が必要になります。

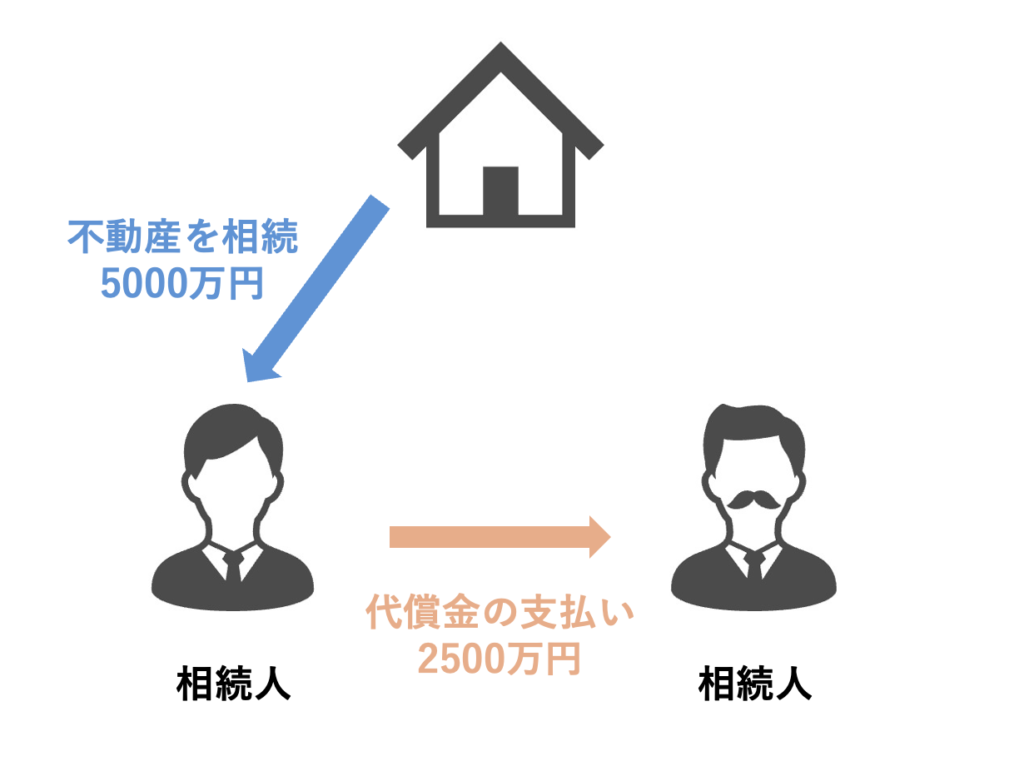

代償分割とは、不動産を相続する人が単独で物件を取得し、その代わりに他の相続人に現金などで補償をする方法です。たとえば、長男が実家を相続し、兄弟に代償金を支払うといったケースです。

メリット

デメリット

代償分割は、相続人の中に「そのまま住み続けたい」「事業で使いたい」など明確な希望がある場合に有効な選択肢です。

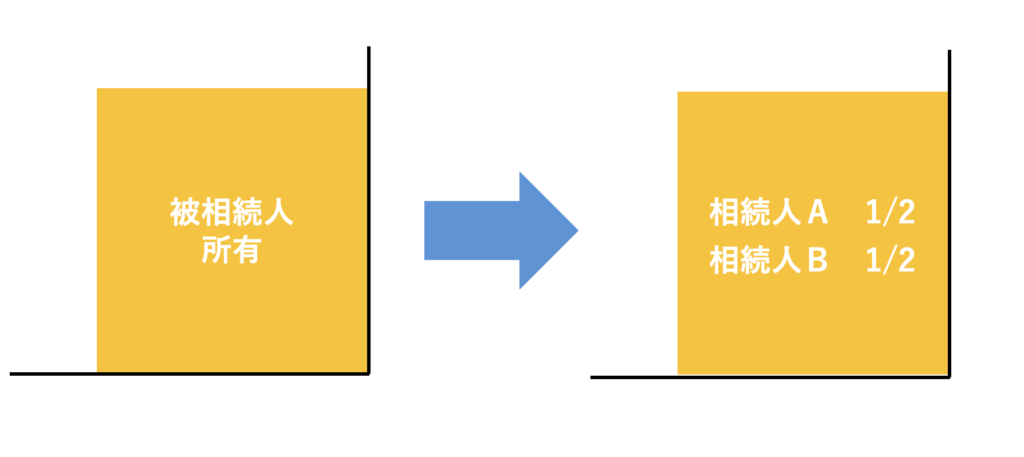

共有分割とは、不動産の名義を相続人全員の共有名義にする方法です。相続人の関係が良好で、特に活用方針に違いがない場合に選ばれることがあります。ただし、世代がズレることも考えられるため、安易に選択することはおすすめできません。

メリット

デメリット

将来的なリスクを考えると、共有分割は一時的な方法として用い、その後なるべく早く持ち分整理を検討することが推奨されます。

相続した不動産を売却するには、まず不動産の所有者名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。この名義変更には、どのような方法で相続したかという点が関わってきます。ここでは、代表的な3つの相続の仕方と、それに伴う名義変更の流れについて解説します。

法定相続とは、被相続人が遺言を遺さずに亡くなった場合、相続人とその取り分を民法に基づいて相続する仕組みです。

主な法定相続分の例

被相続人が生前に遺言を残していた場合、その内容に従って遺産を分けることになります。遺言書には以下の種類があります

手続きの違い

遺言内容と異なる分け方を希望する場合、相続人全員での遺産分割協議で合意する必要があります。

注意点

遺産分割協議は、遺言書がない場合や、遺言書があっても不動産の分配が明確でない場合などに行われます。相続人全員の合意が必要となり、1人でも合意しなかった場合、無効になります。

協議の流れ

トラブル防止のポイント

協議がまとまらない場合は「家庭裁判所での調停・審判」に発展することもあります。話し合いの段階での妥協や、財産評価の公正な査定が成功の鍵となります。

実家や地方の不動産など、相続した不動産の売却には、一般的な不動産の売却活動に比べてやるべきことが数多く存在します。ここでは、よくある注意点を分野別に整理して紹介します。

不動産仲介会社は売却の成否を左右する重要なパートナーです。相続不動産の売却に慣れている会社を選ぶことが、円滑な取引につながります。

ポイント

媒介契約の種類(専属専任、専任、一般)にも注目し、自分の希望スタイルに合った契約形態を選びましょう。

相続財産に不動産がある場合、兄弟姉妹間での共有は基本的におすすめできません。不動産が共有名義になっている場合、その不動産を売却するには所有者全員の同意が必要となります。

注意点

また、将来的に共有者が亡くなると持分がさらに細分化される場合があり、その後の売却がさらに困難になるケースがあります。そのため、なるべく早い段階で共有状態を解消するのが理想です。

相続した不動産を売却するタイミングも重要です。税制上、有利になる特例の多くが「相続発生から3年」が目安としています。

このように、時間が経つと適用できない特例が増えるため、売却方針が決まっている場合は早めに動き出すことが重要です。

不動産の売却による譲渡税等の計算時には、取得費や所有期間が大きく関わってきます。相続によって取得した不動産の場合、「取得費」や「所有期間」が被相続人から引き継がれます。

相続で引き継いだ不動産は、購入時から何十年と経過していることが多く、取得時の資料が残っていないケースが大半です。ただ、取得費が不明な場合は、譲渡価格の5%を取得費とする「概算取得費」で計算されるため、課税対象が大きくなり税負担が大きくなりがちです。可能な限り、購入当時の契約書や領収書などを保管しておきましょう。

相続した不動産を売却する場合、さまざまな税金が関係してきます。税金に関する正確な知識を持っておくことで、税負担の軽減につながります。

不動産を売却したときにかかる主な税金は、以下の3つです。

1. 譲渡所得税

譲渡所得とは、不動産を売却して得た利益のことを指します。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

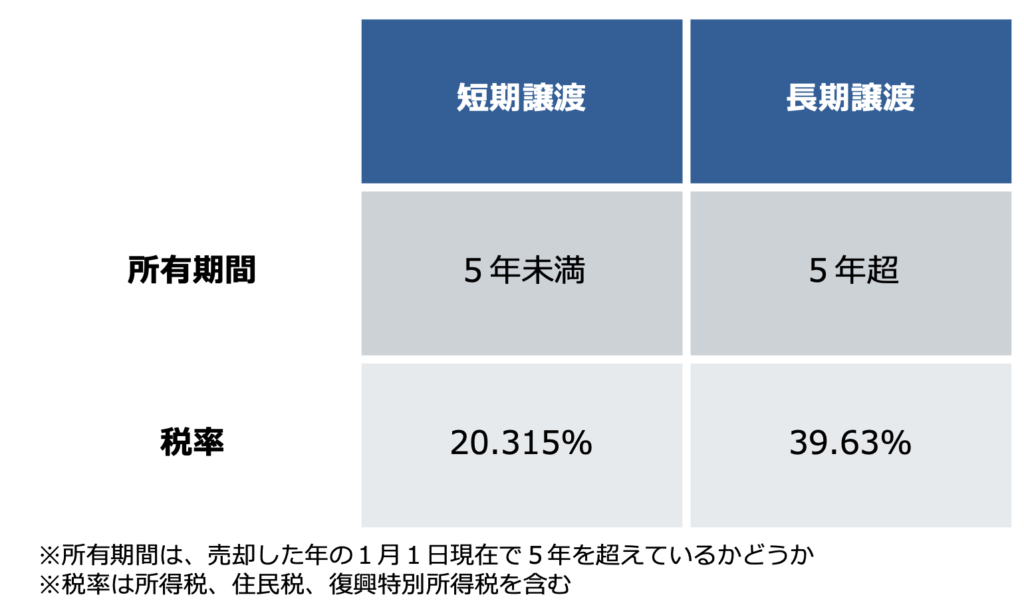

譲渡所得に対して、以下の税率で課税されます。

相続不動産の場合、被相続人が所有していた期間も含めて計算します。そのため、多くの場合は長期譲渡扱いになることが多いです。

2. 住民税

住民税は、前年の所得に応じて課されます。譲渡所得が発生した年の翌年に支払うことになるため、税額を把握し、資金計画に織り込んでおく必要があります。

3. 印紙税

売買契約書を作成する際に貼付する収入印紙の費用です。契約金額に応じて定められています。

こちらで解説していますので、併せてご確認いただければと思います。

相続で取得する不動産は、築年数が何十年も経過していたり、人口減少などを理由に需要が減少している地域であったりすることも珍しくありません。そのため相続した不動産を売却しようとしても、うまく買い手が見つからないことも多々あります。エリアや物件の状態、価格設定によっては、長期間売れ残ってしまうケースもあります。そのようなとき、どのような選択肢があるのかを事前に知っておくことが、資産を有効活用するうえで重要です。

一般個人に向けた売却活動ではなかなか買い手が見つからない場合、不動産買取業者に買い取ってもらう選択肢があります。これは不動産会社が買い手となるため、手続きがスピーディーです。

メリット

デメリット

「少しでも高く売りたい」というより、手間暇をかけず「早く現金化したい」「維持コストを抑えたい」というニーズに合致する手段です。

そのまま賃貸物件として活用し、賃料収入を得るという方法もあります。空き家状態のまま放置すると、固定資産税の負担や建物の劣化リスクがあるため、一定の収益化が可能なこの方法は検討に値します。

メリット

デメリット

賃貸運用を検討する際は、地元の管理会社などに相談し、収益見込みや修繕費の見積もりを出してもらうのがよいでしょう。

不動産の売却にはさまざまな手続きが伴い、相続不動産の場合にはさらに必要な手続きなどが増えることから、思わぬトラブルに発展することもあります。ここでは、実際によくある売却時のトラブルと、その回避方法について具体的に解説します。

売却後に「雨漏りしている」「給排水管から水漏れしている」「地中からコンクリートや瓦などのゴミがたくさん出てきた」などと買主から連絡を受けるケースがあります。これらは、契約不適合責任として売主が事前に知らなかったとしても、対応しないといけない可能性があります。

契約不適合責任とは?

「引き渡された目的物が種類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。」とされていますが、

不動産売買においては、売却した不動産に、品質不良などの不備があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことになります。

契約時に説明されていなかった欠陥や瑕疵(例:雨漏り、シロアリ被害、建物の傾きなど)があった場合、売主は買主に対して責任を負うことになります。

知らされていなかった傷や汚れといったものではなく、不動産を利用していくにあたって根幹をなす主要な部分での不具合となります。

トラブルを防ぐためには

ただし、全面的に免責が通らないケースもあるため、個別の内容に応じて慎重に対応しましょう。

媒介契約を結ぶ際には、契約内容をよく確認することが大切です。契約の種類には次の3つがあります。

どの契約形態を選ぶかは、売却スピード、相場感、自分の希望スタイルによって異なります。事前に確認し、納得したうえで契約しましょう。

親子間の共有ではなく、兄弟姉妹間での共有はトラブルがよく発生しやすく、早期解消がおすすめです。共有名義の不動産の売却時には、全員で足並みを揃える必要があり、共有者の誰か1人でも反対して協力が得られないと、売却手続きを進めることはできません。そのため、共有状態が続いていることはリスクが高いです。

トラブル事例

解決のための対策

特に、将来的に相続が発生して共有者がさらに増えてしまうと、状況が複雑化するため、早めに売却または持分整理を行うことが重要です。

金融商品に比べて、不動産の売却には通常時間を要します。さらに相続した不動産の場合には、さらに思っている以上に多くの準備と手続きが必要です。名義変更、相続人間の協議、税金対策、必要書類の収集、そして売却活動まで、段階ごとに慎重な対応が求められます。計画的に進めることで、無用なトラブルを避け、より有利な条件で売却することが可能になります。

相続不動産の売却は、法律、税務、不動産取引の知識が複雑に絡む専門性の高い分野です。

これらの専門家と連携することで、売却を安全かつスムーズに進めることができます。また、トラブルが起きる前に相談しておくことで、後悔のない相続・売却を実現可能となります。

当社、相続不動産株式会社では、相続に強い専門士業と連携して業務を行っております。何かお悩みな点がございましたら、お気軽にご連絡をお待ちしています。

相続・不動産コラム