2025.04.26

親が遺した財産をどのように兄弟姉妹で分けるのか、遺産相続においてトラブルが発生する原因にはいくつかの典型的なパターンがあります。「相続で揉めるのは他人の話」「うちは大丈夫」と思っているご家庭でも、思いがけないきっかけで感情がぶつかり合い、話し合いがうまくまとまらないケースは少なくありません。ここでは、特に注意すべき5つの代表的な揉めごとの原因などについて、背景を交えて詳しく解説します。

財産を遺す側が、自分の意思を示しておくことは相続人たちにとって非常に大切なことです。

遺言書がない状態で相続が始まると、すべての財産について相続人同士で協議を行わなければなりません。遺産相続にあたり、この「分割協議」が最も揉めやすいところです。法律上は法定相続分に従って財産を分け合うことになりますが、不動産のように分割しにくい資産が含まれる場合、誰が何を相続するかを決めるのは容易ではありません。

また親と同居している、していないでも同じ不動産に対する捉え方が大きく異なります。相続して住み続けたい、売却してお金で分けたいなどは最も意見の分かれやすいところです。

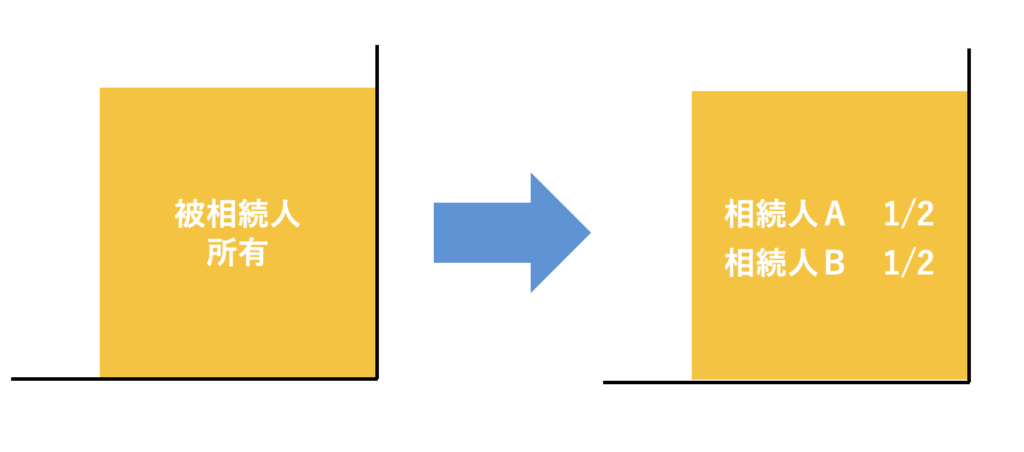

昔からの地主だけでなく、現金・預貯金や株式などの金融資産が少なく、相続財産の大半が自宅の不動産のみという方も多くいらっしゃいます。相続人が一人であれば大きな問題とはなりませんが、複数人の相続人がいて、金融資産と不動産のバランスが取れていないと、トラブルになりやすいです。相続財産のうち、現金・預貯金が少なく、自宅や土地といった不動産が大きな割合を占めるケースでは、分け方に工夫が必要です。不動産は物理的に「等分する」ことが難しく、また売却して現金化するにも、価格査定・買い手探し・契約引渡しなど一連のプロセスが必要です。

相続人のうち、特に長男や長女など特定の人が長期間にわたって親の介護や生活支援をしていた場合、「自分は他の兄弟よりも多く財産を受け取る権利がある」と主張することがあります。

一方、他の兄弟からすれば「自分たちも経済的に支援していた」「親と同居なら家賃がかかっていなかったはずだ」などと反論することもあり、感情の衝突につながります。法律的には寄与分の主張には客観的な証拠や貢献度の立証が必要ですが、話し合いでは感情論になりがちです。

特別受益とは、相続開始前に特定の相続人が被相続人(親)から住宅取得費や学費、開業資金などの援助を受けていたことを指します。相続時に「すでに受け取っていた分を考慮して取り分を減らすべきだ」という主張が出ると、トラブルの火種になります。

兄弟姉妹で育った環境が同じでも、実家を出てからどのような仕事に携わり、どんな生活を送っているか、収入や資産背景などには差があります。また親との親密さ、年収や生活レベルの違いがあるのが自然で、相続に対する考え方にも影響を与えます。

実家を出て自分の家族がある場合には、その配偶者の考えや意見なども入ってきますので、考え方が違うことは多々あります。

たとえばですが、安定した収入のある相続人は「できれば実家を残したい」と考えている一方で、生活に余裕のない相続人は「少しでも現金がほしい」と考えるなどの違いが明確になります。このようなズレは、相続分の配慮や分割方法の選択にも影響を及ぼします。

兄弟姉妹で不動産を相続する際、法定割合で「共有名義にしておこう」と判断するご家族は少なくありません。一見、柔軟で平等に思える共有名義ですが、明確な方針の共有がないまま継続される共有名義は、長期的にはリスクが非常に大きく、将来的なトラブルの温床となりかねません。このセクションでは、共有名義に潜む3つの具体的な落とし穴と、それに代わる選択肢について深掘りしていきます。

共有名義の不動産を売却したい場合、名義人全員が同意の上進める必要があります。仮に1人でも売却に反対の意向だと共有名義の不動産全体の売却はできなくなります。共有者の持分だけを売却することは可能ですが、非常に割安となるだけでなく、保有を継続している共有者との関係にも影響があるため、あまりおすすめできません。

また、第三者へ賃貸する場合(短期賃貸を除く)や、老朽化によるリフォーム・建て替えなども同様に、全員の合意がなければ進められません。結果として、不動産がただ現状維持で保有するだけの資産になってしまい、誰にとってもメリットのない状態に陥ります。各共有者の心情にも配慮した先導役がいないと、うまくいかないのが実情です。

毎年市町村から課税される固定資産税については、共有名義の場合、主に登記簿に最初に記載のある方へ「(共有者一名の氏名)、他○名」などと代表として届くことが多く、持分に応じて各共有者へそれぞれ請求されることはありません。

これをどのように支払うのか、代表して立て替えるのか、共有者全員から集めてから支払うのかなど、取り決めが必要となります。

しかし、実際に不動産を誰がどのように使っているかによって負担感に差が出てきます。コミュニケーションが取れていないと、「私はなぜ払わなければならないのか?」といった不満が出やすくなります。

その他、草刈りや火災保険など、目に見えにくい維持管理費も定期的に発生します。取り決めがしっかり無いままだと、金銭面や事務負担に偏りが生じるため、兄弟間の信頼関係が崩れてしまう結果になります。

特に高齢となった親の介護後、実家を空き家として相続したケースでは「介護していた自分が費用を払ってきたのに、他の兄弟が何も負担しない」といったトラブルが頻発しています。

共有名義の最大の問題は、「将来の相続で持ち分が細分化されること」です。具体的な方針が無いまま、長期間経過すると共有者の1人に相続が発生し、権利関係が複雑になりやすいことです。

人数が多くなるほど意思決定が難しくなり、世代がズレると考え方もより違ってきますので、枝分かれするほど収集がつかなくなります。毎年100万人以上の人が亡くなる日本において、空き家や土地の有効活用の阻害要因として深刻な社会問題にもなっています。

「一旦共有で様子を見よう」は、短期的には安心感がありますが、問題の先送りでしかありません。専門家と相談し、共有を避ける方針で早めの対策を検討しましょう。

相続で不動産を受け継ぐ際、兄弟姉妹のあいだで「どう分けるか」という問題は避けて通れません。

不動産は現金などの金融資産とは異なり、平等に分けにくいという特徴があります。誰がどのような形で受け継ぐかを決めるには、法律的な制度と実務上の調整、そして兄弟間の納得が必要です。

ここでは、不動産を兄弟で分ける代表的な5つの方法を、それぞれの特徴・メリットやデメリットなどの注意点を踏まえて詳しく解説します。各家庭に合った選択肢を見つけるための第一歩にしてください。

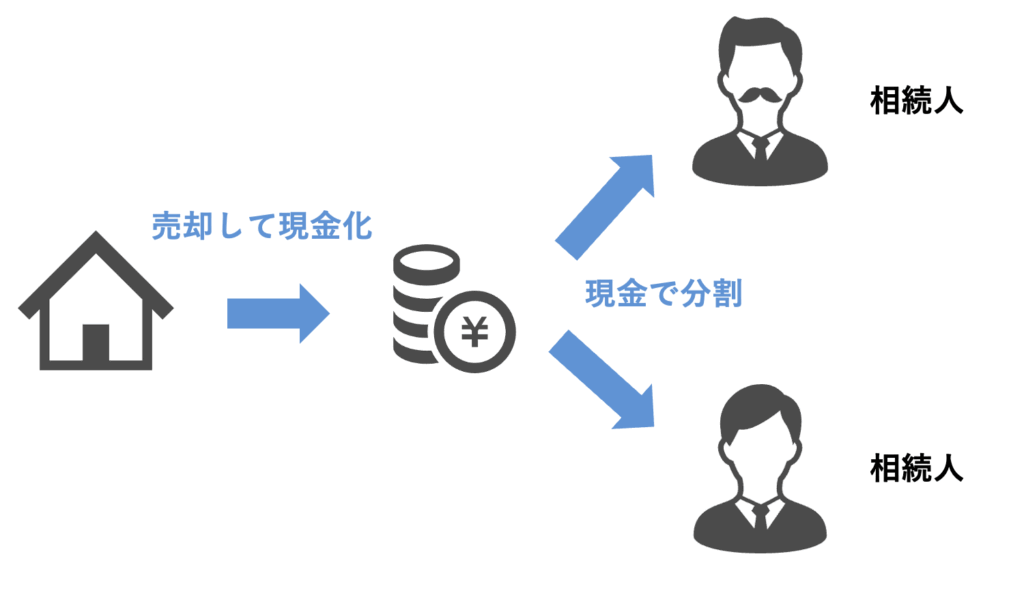

不動産を売却し、得られた売却代金を法定相続分または合意に基づいて兄弟姉妹で分配する方法です。全員が同じ価値の現金を受け取ることができるため、「公平性」が最も高い方法とされています。

また、売却に伴い不動産譲渡所得税が発生する可能性があるため、事前に税務面の確認を行うことが重要です。特に、高額な不動産を売却する場合は、所得税や住民税の影響を考慮する必要があります。

メリット

デメリット

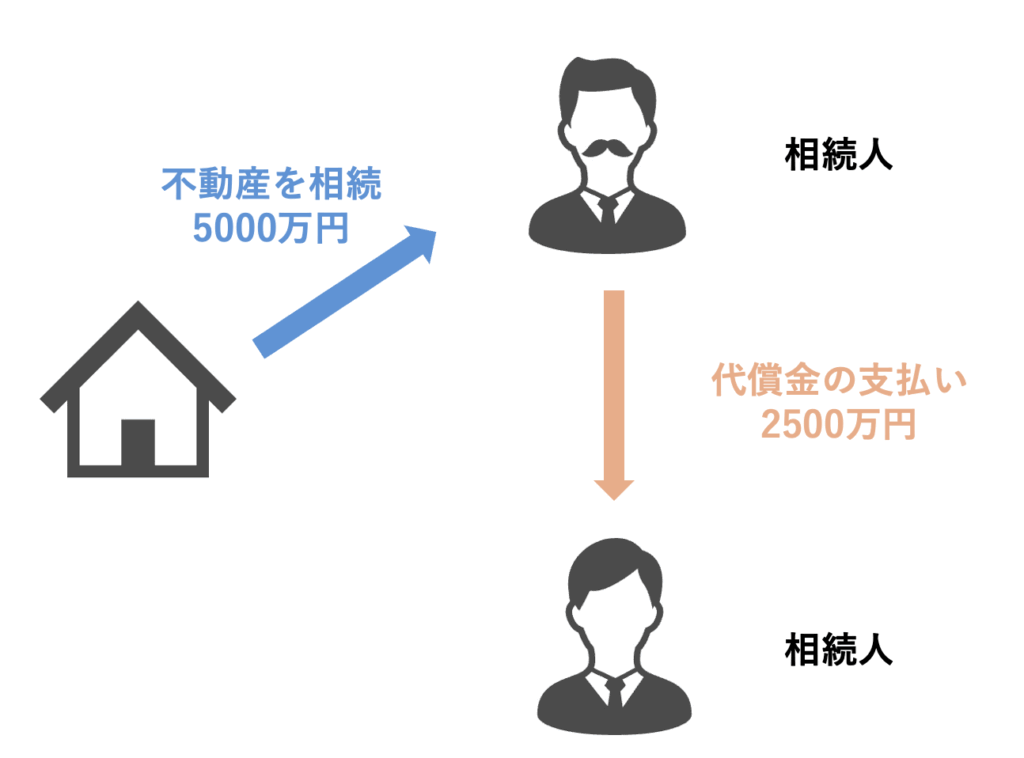

相続人の1人が不動産を単独で相続し、他の兄弟には相続分に応じた金銭(代償金)を支払う方法です。不動産を売却しないで済むため、実家に住み続けたい人や、将来的に不動産を自分で使いたい人に適した方法です。

この方法では、取得する相続人が他の相続人に代償金を支払う必要があるため、事前に資金計画を立てておくことが重要です。金融機関のローンを活用することも可能ですが、借入金の負担が増えるため慎重に検討しましょう。

メリット

デメリット

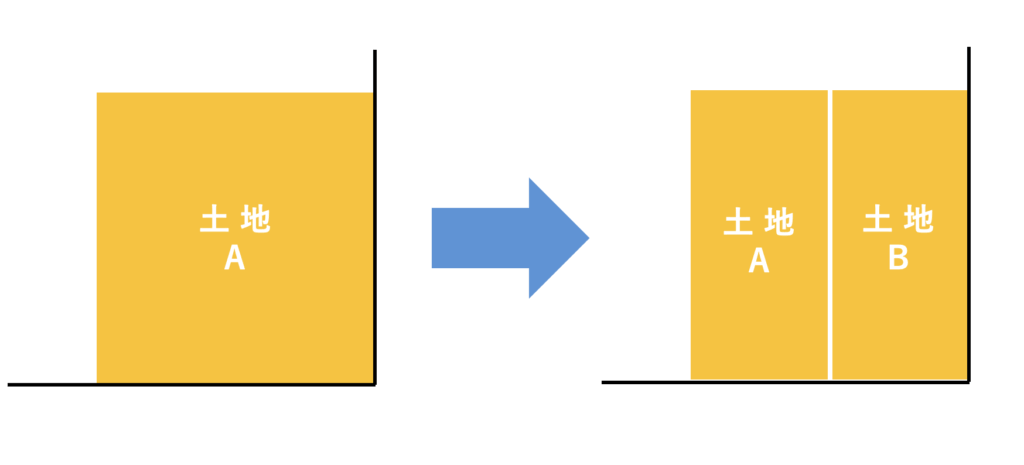

土地を実際に分筆し、各相続人が個別に不動産を取得する方法です。たとえば、200坪の土地を100坪ずつに分けて兄と弟がそれぞれ相続する、というケースが該当します。

不動産をそのまま相続人間で分割する方法です。ただし、建物や土地を物理的に分割するのは難しく、特に狭小地や住宅地では現実的でないケースが多いです。

また、分割することで土地の価値が低下する可能性もあるため、不動産の形状や立地を考慮した上で判断する必要があります。例えば、一棟の建物を分割しようとすると、登記の手続きが複雑になり、利用価値が低下することもあるため注意が必要です。

メリット

デメリット

補足: 分筆には法令上の制限があります。都市計画法、建築基準法に基づき、「接道義務」や「最小敷地面積」が満たされていないと登記できません。事前に市区町村や不動産専門家へ相談することが必須です。

不動産を兄弟全員で共有名義とする方法です。相続時にすぐに売却や分割が難しい場合、「一旦共有で持っておく」形になります。形式上はスムーズに見えますが、実際には将来的なトラブルの原因になりがちです。

最低限リーダーシップを取る方を決めておかないと高い確率でトラブルの元になります。

メリット

デメリット

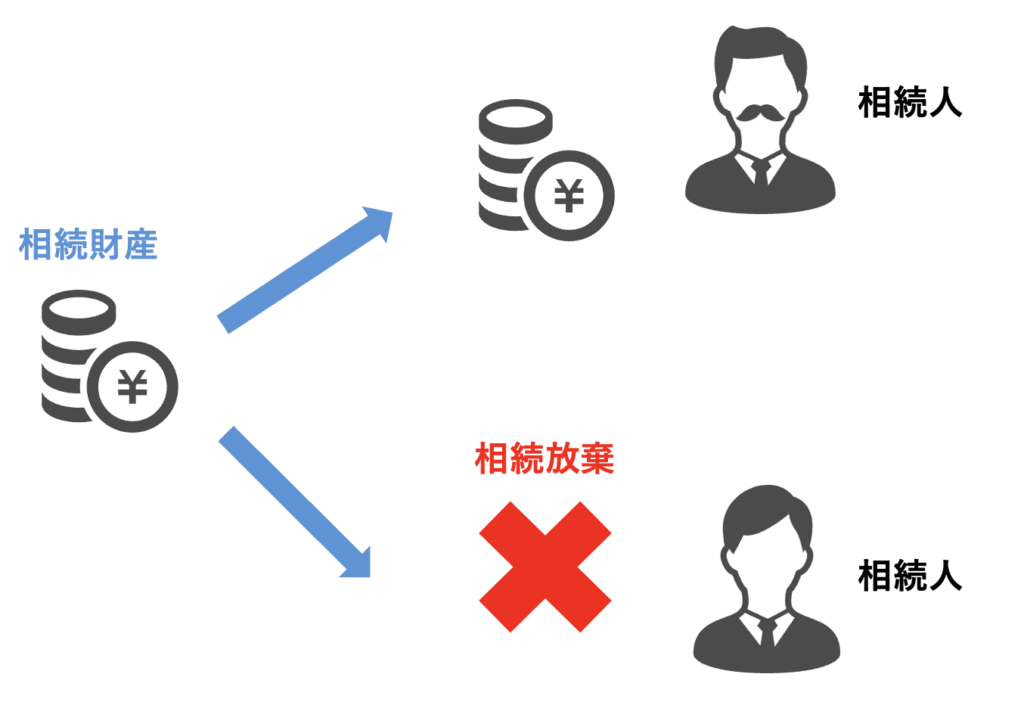

特定の兄弟が自らの意思で相続そのものを放棄する方法です。放棄すると、プラスの財産である不動産や金融資産、マイナスの資産である借金などの負債なども相続することはありません。共有者として維持費の負担なども生じないため、選択肢の1つになります。

注意点としては、「相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する」という厳格な期限があります。期限を過ぎると放棄できなくなるため、早めの判断が求められます。

メリット

デメリット

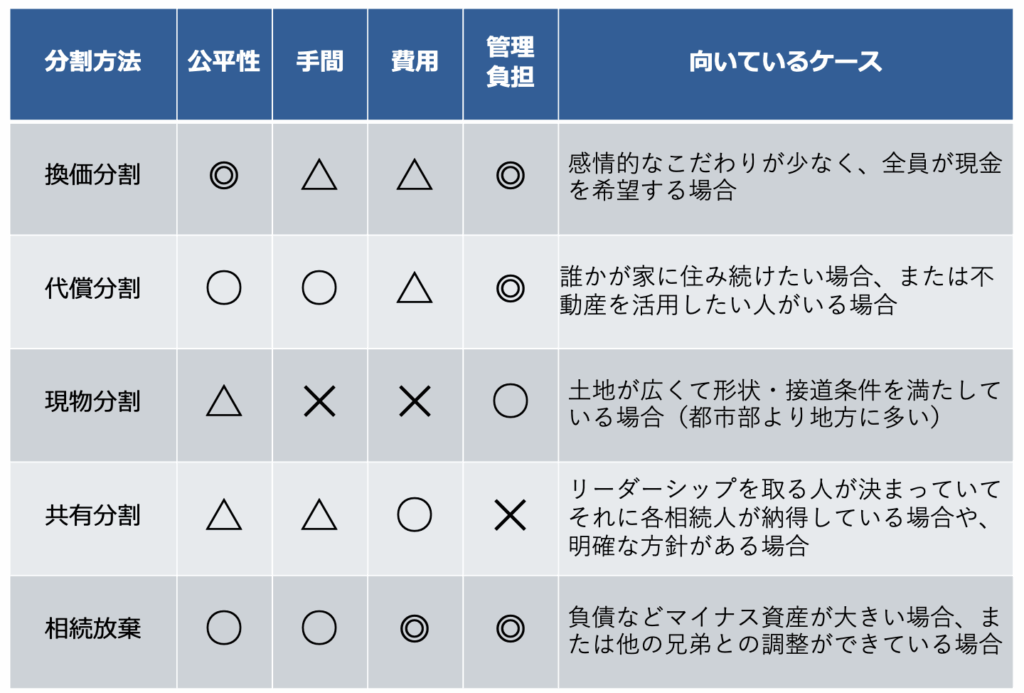

兄弟で不動産を分ける際、どの方法を選ぶかは意見が分かれるところです。 それぞれの特徴をよく理解した上で、慎重に比較検討する必要があります。このセクションでは、前述した5つの方法を実務ベースで比較しながら解説します。

公平性・手間・費用・今後の管理負担を軸に5つの方法を一覧比較

揉めずに納得感を最優先するなら

兄弟姉妹の間で心理的な距離や感情的な溝がある場合、「公平性」よりも「全員が感情的に納得できる方法」を優先した方が、トラブルを避けられる可能性が高くなります。

その意味で最も有効なのが「換価分割」です。

次に現実的なのが「代償分割」。

ただし、代償分割は「代償金の金額」「不動産の評価額」などで意見が食い違う懸念があるため、第三者の評価を参考にし、納得して進めていくことが大切です。

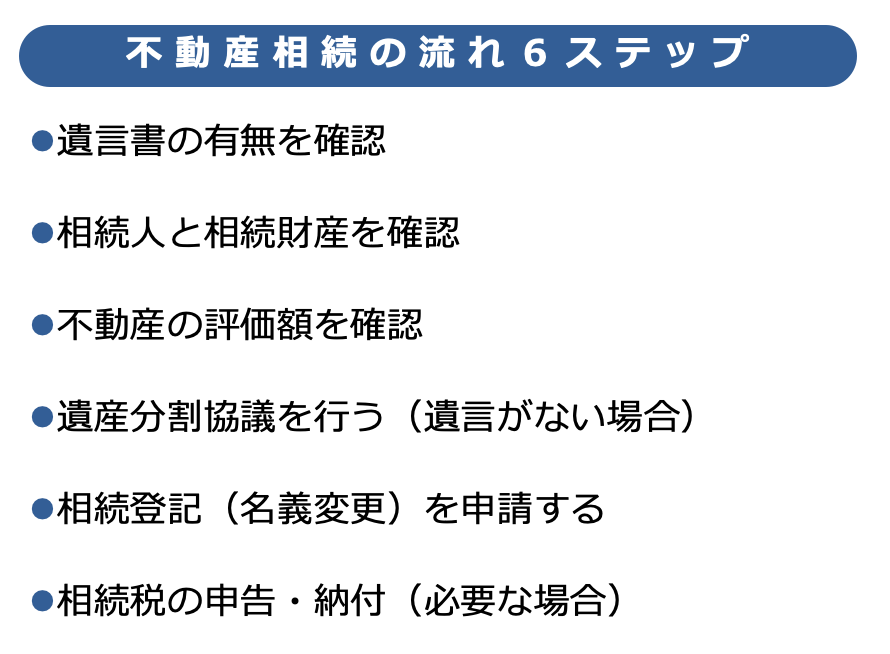

不動産の相続は、何から始めればいいのかわからない」と悩む方でも迷わず進められるように、6つのステップに分けて具体的な手続きと注意点を整理します。

STEP1|遺言書の有無を確認する

相続の起点は「被相続人が遺言を残していたかどうか」の確認です。遺言がある場合、その内容が原則として最優先されますので、最初にチェックすべきポイントです。

遺言の種類と確認方法

STEP2|相続人と相続財産を確認する

次に行うのは、誰が相続人か特定する作業があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て確認します。並行して被相続人の相続財産が何かを確認する作業となります。

この作業を「法定相続情報一覧図」や「財産目録」として整理することで、以降の手続きが格段にスムーズになります。

STEP3|不動産の評価額を確認する

換価分割や代償分割の際にも、不動産の評価額を確認しておくことは大切です。

相続税申告時の評価額は、国税庁が発表している路線価などを基に行いますが、実際に売買される取引の時価とは一致しなことが多いため、客観的な価値を把握する必要があります。

STEP4|遺産分割協議を行う(遺言がない場合)

遺言書がなかったり、遺言書があっても特定の相続人に偏った内容で、遺留分を侵害しているような場合には、相続人全員の協議で分け方を決めることが可能です。 誰がどの財産をどのように相続するかを話し合う遺産分割協議は、非常に重要なステップです。相続人全員の合意が必要となり、合意内容は文書にまとめ、全員の署名と実印を押印、印鑑証明書も添付します。

STEP5|相続登記(名義変更)を申請する

不動産の名義変更手続き(相続登記)は、法務局で行います。2024年4月以降、相続登記は義務化されており、放置すると過料が発生することになりました(最大10万円)。

法務局で相談対応もしていますが、必要な書類が多く平日しか窓口対応していないため、費用はかかりますが登記の専門家である司法書士に依頼する方が、ストレスなく円滑に進むため非常におすすめです。

STEP6|相続税の申告・納付(必要な場合)

相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、相続税の申告が必要です。申告は相続開始から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ行います。

参考:相続税のあらまし

不動産相続は“やることが多い”と感じるかもしれませんが、1つずつ手順を踏めば必ず整理できます。期限がある作業のため、信頼できる専門家に早めに相談し、「見える化」しておくことが成功の鍵です。

相続の発生前と後では、出来る対応策が大きく変わってきます。トラブルを回避するには、相続が開始前にしっかりと対策をしておくことが大切です。特に兄弟間の不動産相続では、遺す側の親世代の準備があるかないかで、その後の人間関係が大きく左右されます。残された家族が円満に資産を承継していくために、元気なうちにできる3つの対策をご紹介します。

遺言書は、相続トラブルを防ぐ最も有効な手段の一つです。特に分割を考えた場合のバランスが取りにくいと考えられる場合には、より有効なものになります。実際、経済合理性がない遺言内容であったとしても、被相続人の意思であれば、尊重されやすく、相続人の間にも一定のトラブル抑止力が働きます。また、寄与分や特別受益といった感情的な論点にも、遺言で言及があれば“納得材料”として働きやすくなります。

参考:知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方

財産の割合で不動産の比率が高くなると、分割方法が難しくなる場合があります。またそれがきっかけで、実際争いに発展しがちです。そのため、あらかじめ不動産の一部を売却して現金化しておくことは、その後の遺産分割を考慮すると非常に現実的な対策となります。

現金化のメリット

長男や長女が「実家に住み続けたい」と希望する一方で、他の兄弟は公平な取り分を求めることは非常に多い話です。そのようなときに有効なのが「代償金を準備しておく」という方法です。

代償金の額が妥当であるかは、不動産の評価に依存します。評価の根拠が曖昧だと、後から「不公平だ」と争いに発展するため、第三者による査定・評価書の準備が不可欠です。

不動産相続は、法律、税金、不動産の価値など、複数の専門分野が交錯する極めて高度なテーマです。不慣れなご家族だけで解決しようとすると、よからぬ感情の行き違いだけでなく、制度や手続きの理解不足によって大きな損失やトラブルを招くこともあります。

ここでは、相続をめぐる実務において関わるべき5つの専門家と、それぞれの役割、相談のタイミングについて詳しく解説します。

相続において、不動産の評価は非常に重要なポイントですが、市場価格、税務上の評価など様々な観点から不動産の価値を把握する必要があります。

不動産会社に依頼できる代表的なこと

不動産鑑定士に依頼できる代表的なこと

いつ相談する?

相続人同士の対立が予想される、またはすでに感情的な対立がある場合は、弁護士に早期相談することが重要です。法律に則って「冷静な交通整理」をしてくれる専門家です。

弁護士に依頼できる代表的なこと

いつ相談する?

最も想定される場面として、相続税がかかるかどうかの判断があります。相続発生から10ヶ月以内の申告納税が必要なため、課税対象かどうか早めに確認することは大切です。相続税がかかる場合には、具体的な申告、特例の適用判断までを一手に引き受けるのが税理士です。特に不動産の評価や分筆・売却が絡む場合は、税務の視点から損しない道筋を作る必要があります。

税理士に依頼できる代表的なこと

いつ相談する?

不動産の名義を変更する相続登記は、細かな書類準備と正確な登記申請が求められます。提出内容に誤りがあると差し戻され、時間がかかることも。プロに任せることで安心して進められます。

司法書士に依頼できる代表的なこと

いつ相談する?

不動産の相続、とくに兄弟間での分割は、複雑な法制度に感情的な要素も相まって、非常に難しい合意形成が求められる場面です。相手は他人ではなく、幼少期からの関係性を持つ兄弟だからこそ、誤解や感情のもつれを生みやすくなります。

本記事では、相続でもめやすい理由から回避策までを網羅的にお伝えしてきました。ここでは、特に強調しておきたい3つの総まとめをお伝えします。

「共有名義のまま」は最悪の選択肢になり得る

兄弟間の核心に迫る、分割協議の心理的負担を先送りできるという理由から「とりあえず共有にしておこう」と考えるご家族は多いです。しかし方針の無い共有は、将来的に非常にリスクが高い判断です。

参考:民法602条 短期賃貸借

「今は揉めたくないから」と選んだ共有が、数年後にはもっと大きな揉め事を呼び込むこともあります。避けられるトラブルは、必ず今のうちに対処しておきましょう。

公平と感情を両立する分割方法を選ぼう

相続の現場では、「公平な分け方をしたのに感情的に納得してもらえない」ということが往々にして起こります。特に親の介護を兄弟の誰かが行なっていた場合などは、感情的になりやすい面があるため、より慎重に話し合う必要があります。逆に、金額的には不平等でも、各相続人の納得感があれば、円満な着地につながるケースもあります。

そのためには、以下の視点が重要です:

公平と感情は、時に反するように見えても、丁寧な対話と情報共有によって両立することが可能です。

「相続=争族」にしないために、今できることを一歩ずつ

相続において、“最悪の選択”は「何もしないこと」です。

これらは、行動しないことによって将来の争いのタネを作っていることになります。後は相続人が上手くやればいいでは、全く上手くいかないことも多々あります。

では、今すぐ何ができるか?

最後に:家族関係は“相続のあと”にも続く

遺産は分けたら終わりですが、兄弟との関係は、その後も続いていきます。だからこそ、財産を「争いの種」にせず、「家族をつなぐ最後の贈り物」にするための準備と対話が欠かせません。

相続で悩むすべての方にとって、本記事が「一歩を踏み出す勇気」となれば幸いです。

【あわせて読みたい記事】

相続・不動産コラム