2025.04.11

「土地が売れないのは立地の問題? それとも価格のせい?」 売却を進めたいのに、なかなか買い手が現れない。そんな悩みを抱える方が増えています。

実際、相続で取得した土地や家は、「売りたくても売れない」ケースが多く、原因を正しく見極めないと、長期間そのままになってしまうことあります。このコラムでは、土地や一戸建てをはじめとした不動産が売れにくい理由をわかりやすく解説し、スムーズに売却を進めるための具体的な対策をご紹介します。

「魅力的な不動産と何が違うのか」「どうすれば売れるのか?」そのヒントがきっと見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

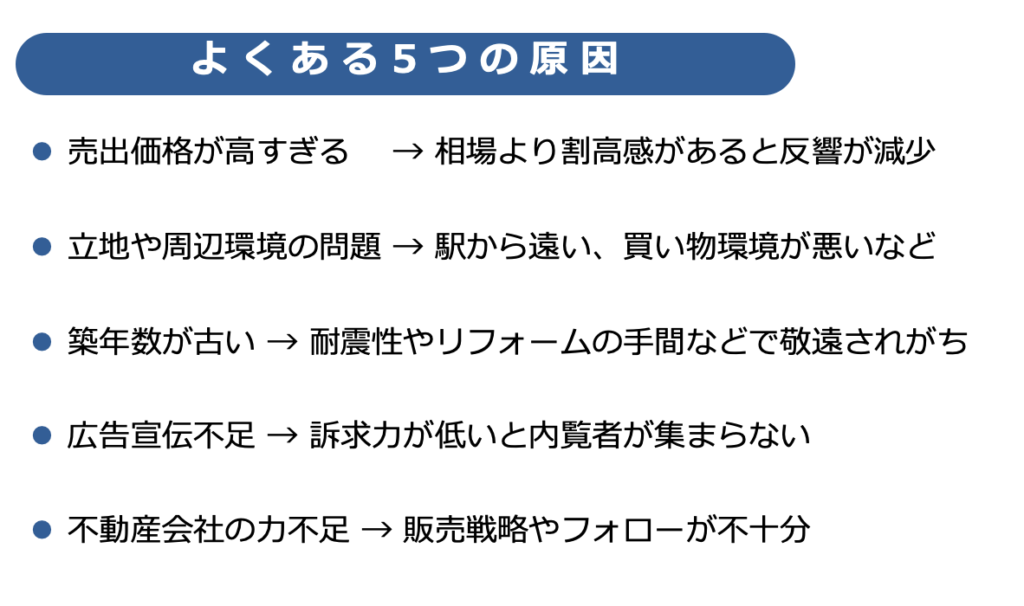

⬛︎ 売出価格が相場より高すぎる

思い入れのある不動産をいくらで売り出すかは、売主である所有者の自由です。ただ、買う側が必ず意識している地域の一般的な相場よりも高く売り出していると、購入希望者から敬遠されてしまいます。適切に売るために、無料不動産査定や市場情報を参考に、適切な価格設定が必要です。価格は単なる売主の希望だけでなく、需給バランス、市場動向、地域の売却事例を参考に決めていくことが必要です。

⬛︎ 立地や環境に問題がある

その土地の交通利便性、周辺の生活環境、治安なども購入希望者にとっては大きな要因となります。近隣に嫌悪施設があったり、前面道路の交通量が多い(車の出し入れがしづらい)なども影響が強く出ます。一般的に物件だけではなく、周辺環境も購入希望者には重視されます。

⬛︎ 物件自体に問題がある(築年数・瑕疵)

築年数が古い、中古マンションや中古住宅に多い設備の老朽化、間取りの使い勝手の悪さなども、売れにくい原因となります。特に耐震性が旧基準の建物は、金融機関の融資がつきにくく購入希望者が住宅ローンを使うことが想定される物件では、買い手が絞られる点も注意です。

⬛︎ 宣伝・広告活動が弱い

一般個人の方が不動産の購入する際には、大半の方がインターネットでまず情報を検索することから始まります。アクセス数の多いポータルサイトに掲載することで、広く一般市場へ情報が行き渡ります。また一定の地域内で買い手が現れることが想定される場合には、チラシ広告などもあわせて検討することも考えられます。

⬛︎ 不動産会社・担当者のサポート不足

媒介契約後の販売活動が不十分だったり、戦略的な提案がないと売却は難航します。適切に売るためにも、売り出し後にしっかりと進捗報告があり、柔軟に戦略を提案してくれる不動産会社を選ぶことが大切です。

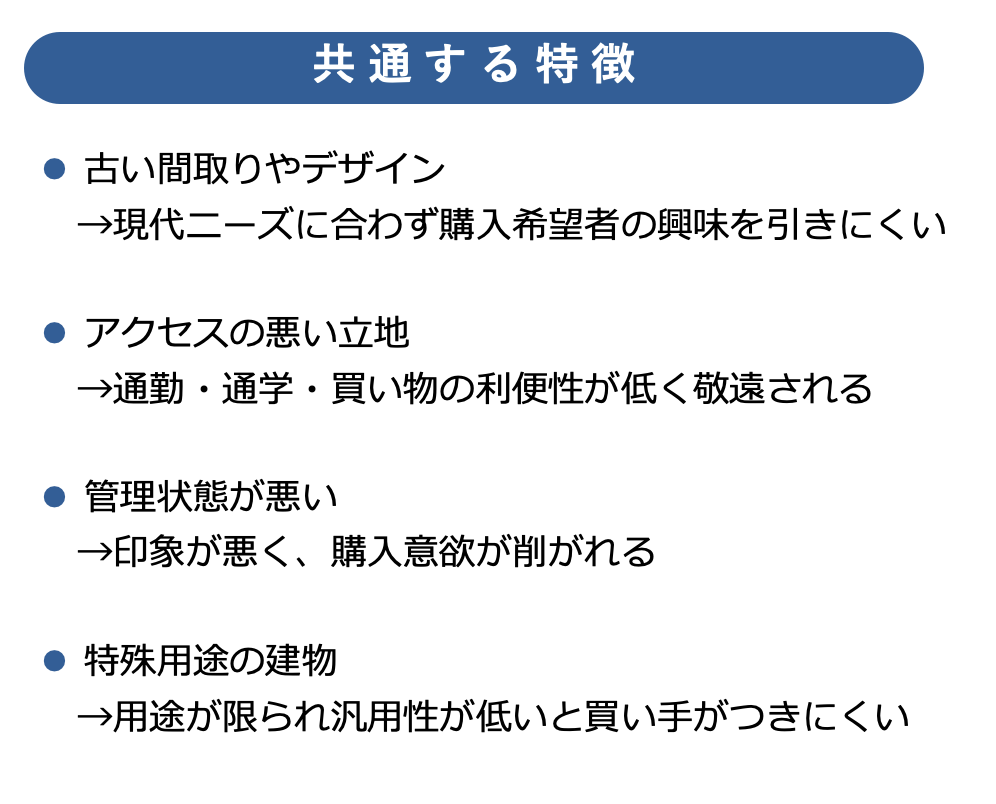

売却が難航する物件には、いくつか共通する特徴があります。事前にチェックし、改善できるポイントがあれば対策を講じましょう。

⬛︎ 古い間取りやデザイン

築年数が経過した中古物件の場合、一般的に部屋の利用方法や生活スタイルが変わっていることに対応できておらず、購入希望者がニーズと合わないと感じることもあり、人気が落ちることがあります。特に一戸建ての場合には、マンションと違って大幅に間取りを変えにくいなどの構造的なデメリットもあります。間取り変更などのリノベーションを自ら行いたい方には問題ありませんが、ハウスクリーニングやクロス貼り替え程度の表層リフォームで済ませたい方が多いため、古い間取りやデザインのままだと売れにくくなります。

⬛︎ アクセスの悪い立地

売れない不動産において特に解決しにくいのが、立地条件となります。戸建やマンションなど、物件種別によっても異なりますが、マンションだと徒歩7分程度、戸建でもなるべく駅までは近い方が需要は高まります。マンションは、以前は徒歩10分程度と言われていましたが近年では7分程度を希望する方も増えています。該当しない地域もたくさんありますので、一概には言えませんが、戸建においても最寄り駅までバス便となる地域は敬遠されがちです。その他、周囲に買い物施設や教育機関が少ないエリアは需要が限られます。特に若い世代には人気が低い傾向です。

⬛︎ 管理が行き届いていない物件

特にマンションで該当するポイントですが、専有部分の部屋内だけでなく共用部がきちんと清掃されていなかったり、外壁の汚れや雑草が放置されていると、管理状態に不安を持たれます。マンションの管理組合の運営状況も、重要視されます。修繕積立金が適切に貯まっているか、長期修繕計画が作成され運営に生かされているかなど、目に見えない部分も大切です。

⬛︎ 特殊用途の建物

二世帯住宅仕様、店舗併用住宅、工場併設住宅などは、購入を考える層が限られるため一般的な住宅に比べると売却しにくい物件となります。こうした家屋の取引に強い不動産会社と、信頼関係ができれば知識や経験、ノウハウを駆使して買主候補を見つけることは可能になってきます。

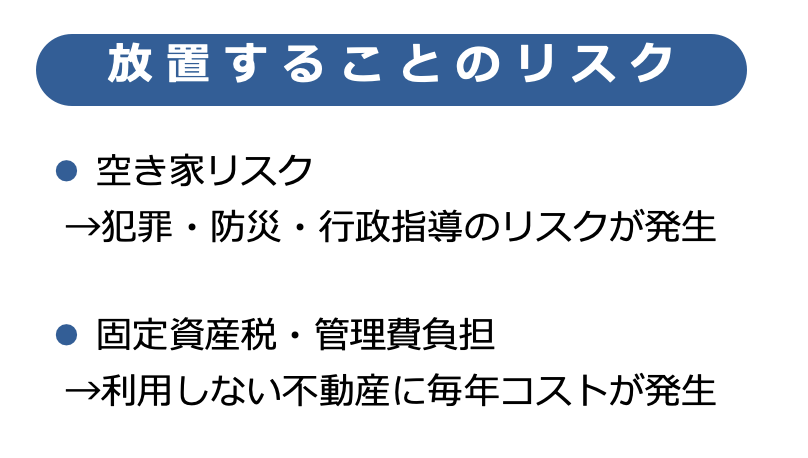

売却活動期間が長期化すると、当初想定していなかった様々なリスクが生じてきます。最も避けたいものとしては、出回り物件化することが挙げられます。地域相場を考慮しないで売り出す場合のデメリットとして、販売開始からあまりに長く売却活動が続くと、本当にその物件を買いたい方が現れた時、販売期間が長いことが分かるだけで購入意欲が下がることは珍しくありません。何か希望売出価格を支える魅力があればいいのですが、たくさんの方が見送り、ここまで残った不動産を本当に購入していいのか、何か売れていない理由があるのではないかと、マイナス面を探すようになり、思わぬ価格交渉を受ける理由になることもあります。不動産にも『鮮度』がありますので、適切に売るためにも売れないまま放置することは避けるようにしましょう。

その他売却が進まず時間だけが経過すると、以下のような点に注意が必要です。

⬛︎ 空き家リスク(治安・倒壊など)

空き家となったまま、長期間経過すると部屋から居住している気配が消えて、周囲にも空き家であることが認知されていきます。郵便ポストがチラシで溢れていたり、草木が管理されずに伸び続けていたりすると、人の出入りがないことが察知されますので、不審者の侵入、ゴミの不法投棄などを招くリスクが高まります。また、築年数が経過した木造戸建などの場合、屋根や外壁などの痛みにも気づかなくなり、最悪は倒壊のリスク抱えます。放置状態が続けば自治体から「特定空家等」や「管理不全空家等」に指定され、固定資産税の負担が増加する可能性もあります。

参考:「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案

⬛︎ 固定資産税や維持費の負担が増加

不動産は所有しているだけで毎年固定資産税等がかかり、マンションの場合は管理費・修繕積立金も発生します。1980年代後半のいわゆるバブル期に作られたマンションなどは、共用部が豪華に作られていた傾向があります。そのため維持する金額が高額な傾向です。売れない間もコストだけが積み重なる状況になりかねません。

売却活動を継続しているが、売れにくい要素を抱えているためなかなか成約に至らない場合、課題に応じて対策を講じていきましょう。柔軟な対処法を実行することが売却成功への近道です。

【価格編】適正価格へ見直すコツ

自分の資産である不動産をいくらで売り出すかは、所有者の完全な自由です。ただし、地域の相場から大きく乖離している場合、購入検討者からなかなか反響が得られない状態が続きます。

売却活動開始から問い合わせ数が少ない状況が続く場合には、売り出し価格の見直しを行うことが考えられます。不動産仲介会社の担当者と、今後の販売方針についてすり合わせを行い、現状に即した価格に調整していきましょう。競合物件と比較して「割高感」がないかもチェックが必要です。

どの程度価格を見直していくかは、個別の状況により変わるため一概には言えませんが、購入希望者に向けてインパクトの弱い小幅な価格見直しを繰り返すよりは、購入動機に影響を与えると考えられる範囲で見直していくことが無難です。何度も小幅に価格変更していると、本当に買いたい方、買ってもいいかと情報をチェックしていた方がいた場合、思わぬ価格交渉を受ける材料になる場合がありますので、注意が必要です。

価格見直しのタイミング例

3週間から1ヶ月程度経過すると、市場に情報が行き渡りますので、そこでどれだけ反響があるかどうか、市場判断の結果が見えてきます。

【宣伝編】広告・写真・訴求ポイントを強化

現役世代が不動産購入を検討する際には、まずインターネットで情報を検索するところから始まります。アクセス数の多いポータルサイトに掲載することで、市場に情報を公開し、広く購入希望者へ周知することが大切です。

掲載する内容も、買主にとって魅力的に映るように考えた構図の写真やキャッチコピーなど、訴求力を高めることが大切です。

【物件編】クリーニング・リペアで印象アップ

売主側としてできる範囲で、商品価値を高めることが大切です。物件の状態が悪いと、価格交渉や購入辞退のリスクが高まります。マンションや戸建を問わず、次の買い手が自宅として購入を検討する物件の場合、室内でほとんど最初に見られるのが、リビングになります。そしてキッチンの順に見る方が大半です。汚れが溜まりがちなところとして、トイレやお風呂がありますが、それよりもより重点的にリビング、キッチン周りをきれいにしておくことは、とても大切です。

目立つ汚れは取れる範囲できれいにしておく前提で、その他は部屋の「汚れを取る・磨く」よりも、「視界に入る物を減らす」ことは、好印象に繋がりやすいです。整理して並べるよりも、視界に入らない収納などへしまい、スッキリした印象を与えるように心がけましょう。

シンクやコンロなどの水回りの対処法については、プロのハウスクリーニングを依頼することも検討しましょう。

チェックポイント例

商品として価値を高めるために、どこまで対応していくかは費用とも相談しながら決めていくことが大切です。

【担当者編】不動産会社・担当者を見直す

一般個人に向けての売却活動は、開始前に相手が見えないため成約事例や売出事例をもとに売出価格を設定しても、想定通りに進まないことがあります。

定期的に報告をもらえなかったり、成約に向けて機敏に動いてくれている様子を感じられなかったりする場合には、媒介契約の見直しや会社・担当者の変更も考えられます。名の通った不動産会社だから安心という盲目は一番危険です。担当者も日々ノルマに追われているため、知らないうちに優先順位が落とされていることもあります。

購入検討者から反響を得て、内覧までたどり着いてもすぐに成約に結びつかない場合、売主側にも見直すべきポイントがあります。

⬛︎ 内覧前の室内準備

第一印象はとても大切です。リビング、キッチンの流れでご覧になる方が多いため、できるだけ視界に入る物を減らし、生活感が出ないように心がけましょう。できればモデルルームのような空間作りが理想的です。可能な範囲で印象が良くなるように準備が必要です。

⬛︎ 内覧準備のコツ

⬛︎ 内覧時の案内対応・説明方法

売主または担当者の案内態度も購入意欲に影響します。印象の良い挨拶、ポジティブな説明は、購入検討者に安心感を与えます。特に生活してみないとわからない点などもお伝えすることはおすすめです。買い手に良い印象を残しやすくなります。また生活してみて少し工夫が必要となった点などもあれば、敢えてお伝えすることは”物件の良さ”に信憑性を増してくれます。

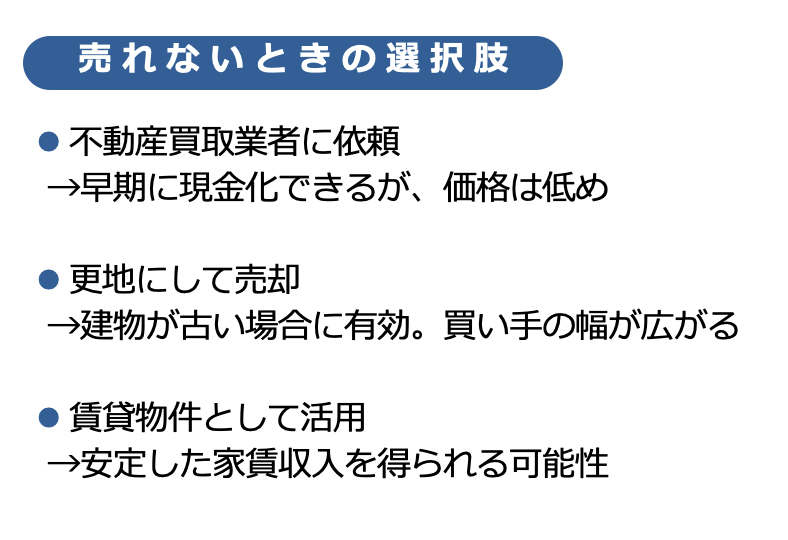

あらゆる対策を講じても、どうしても売れない場合には別の対処法を検討する必要があります。売却だけに固執せず、柔軟な選択肢を知っておきましょう。

⬛︎ 不動産買取業者に依頼する

なかなか売れない物件でも、不動産買取業者なら短期間で買い取ってもらえるケースがあります。一般個人に向けて売却するよりも割安となる傾向ですが、いついくらで売れるかがわかりやすいため、その後の契約を立てやすいメリットもあります。

“早く売りたい” “手間をかけずに売りたい”など売主側の事情により選択肢となってきます。

⬛︎ 更地にして売却する

古家が建っていると、敷地全体を見渡せず、建て替え後のイメージが湧きにくい場合があります。購入後に古家を解体する心理的な負担感も減るため、更地にすると動きが出るケースもあります。

ただし売却代金が入ってくる前に、解体費用を先に払う必要があったり、1月1日時点で更地だと固定資産税の負担が増額することにもつながったりするため、時期などを見極めて計画的に取り組む必要があります。

⬛︎ 賃貸物件として運用する

しばらく売却を見送り、賃貸物件として家賃収入を得る方法もあります。需要のあるエリアであれば、入居者探しもネックにならず、賃貸物件として運用が可能です。その後に市場状況を見て再度売却を検討するのも一つの戦略です。

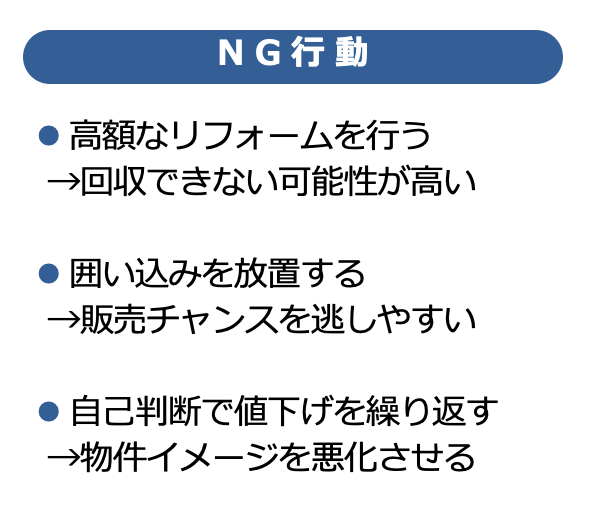

売却活動の中で、やってはいけない失敗パターンを知っておくことも重要です。焦りから間違った判断をしないようにしましょう。

⬛︎ リフォームに過剰投資しない

せっかくリフォームするならと、高額なリフォームをしても、その費用を売却価格に必ず上乗せできるとは限りません。実際に住む人、買主の好みや理想がそれぞれにあります。販売価格がむしろ割高な印象を持たれ、売却期間が長引くケースもあります。

リフォームを検討する場合の注意点

⬛︎ 囲い込みに注意する

一部の不動産会社では、売主様と買主様の双方から仲介手数料を得るために、他の仲介会社からの問い合わせを対応しないいわゆる”囲い込み”をしている場合があります。販売機会の減少につながり、結果的に売却が長期化するリスクがあります。

問い合わせ状況や案内件数を詳細に教えてもらいましょう。曖昧な説明だったり、妙に動きが鈍いなら注意が必要です。

⬛︎ 自己判断で無理に値下げしない

いつ買い手が現れるかわからないところが心配な気持ちにさせますが、焦って何度も小幅に価格を下げると、良い印象を残しません。”売れ残り物件”という悪い印象を持たれ、本当に買いたい人が出てきた時にも思わぬ価格交渉を受ける材料となります。価格変更については、計画的に行い、タイミングと幅を慎重に設定しましょう。

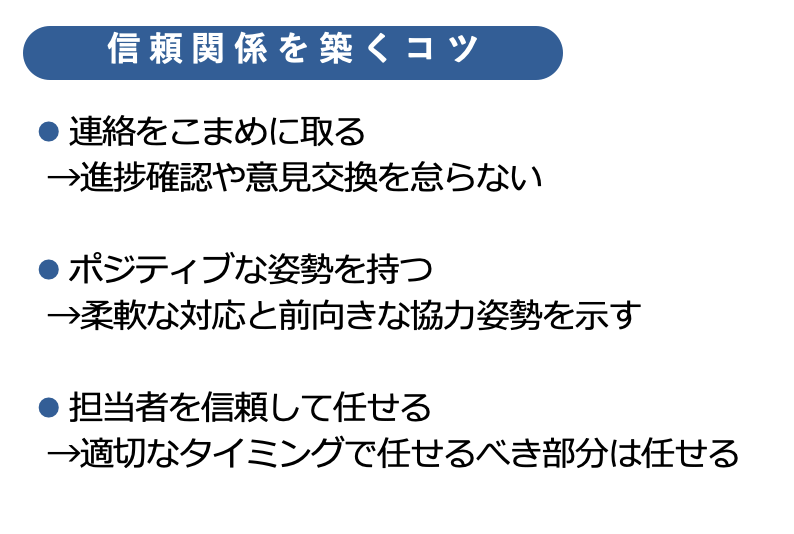

不動産売却を成功させるためには、専門家である不動産仲介会社との良好な関係構築が非常に重要です。ここでは、仲介会社とスムーズに連携し、売却を有利に進めるための具体的な付き合い方を解説します。

⬛︎ 不動産仲介会社との付き合い方のポイント

希望や条件は最初に明確に伝える

売却希望価格、売却希望時期、引き渡し条件などを、最初の打ち合わせ段階でしっかり共有しましょう。途中で条件変更が多いと、販売戦略にも悪影響を及ぼします。

進捗状況の報告を定期的に確認する

定期的に売却活動の進捗を報告してもらうようにしましょう。媒介契約の種類によっては、報告が義務化されている種類もありますが、販売活動の”見える化”が、信頼関係構築に役立ちます。

査定額と実際の成約価格を区別して考える

査定額はあくまで目安であり、必ずしもその価格で売れるとは限りません。市場動向や反響状況に応じて、現実的な価格調整を前向きに検討する姿勢が重要です。

専任媒介契約・一般媒介契約の違いを理解しておく

契約形態によって売却活動の進め方は異なります。専任媒介なら1社に絞る分、販売活動への期待が高まる一方、一般媒介なら複数社に依頼して広く買い手を探せます。自分の状況に合った契約形態を選びましょう。

不動産が売れないと悩むときこそ、焦らず冷静に対応することが重要です。売れない原因を正確に把握し、適切な対策を講じることで、必ず売却成功への道は開けます。

本記事で紹介したポイントまとめ

売却を急ぐあまり、無理な値下げや不要なリフォームに走るのではなく、状況を客観的に分析し、最適な方法を選びましょう。特に、実績豊富な不動産会社や各専門家のサポートを得ることで、安心してスムーズな売却を実現できます。

あなたの大切な資産である不動産を、最良の形で次の方へバトンタッチするために、ぜひ本記事の内容を参考に、行動を起こしてみてください。

相続・不動産コラム