2025.07.15

相続を意識した時に、思い浮かびやすいものの1つとして遺言書作成があります。

自宅やアパートなど不動産を所有している方にとって、「自分が亡くなった後、家族に迷惑をかけたくない」「相続でもめるのは避けてほしい」といった想いは、ごく自然なものです。

そうした不安を軽減し、相続人へ自分の意志を明確に伝える手段として遺言書は有効です。

しかし、実際に遺言書を作成しようとすると「何をどうやって書けばいいのか」「そもそもどんな形式があるのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問が次々に湧いてきます。

この記事では、遺言書の作成費用や相場感を種類別・依頼先別に詳しく解説するとともに、費用以外で注意すべきポイントや、失敗しないための対策までを紹介します。

不動産相続を視野に入れている方はもちろん、親の終活をサポートしたい方にも役立つ内容です。

遺言書を作成しようと考えた際には、まずどんな種類があるのか、費用はどれくらいなのか、確認しておく必要があります。

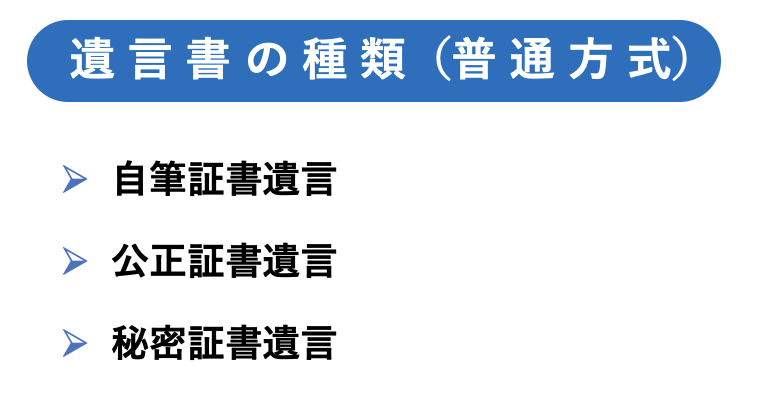

遺言書にはいくつかの方式があり、それぞれに特徴と費用が大きく異なります。

このうち、特に多くの方が検討するのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

両者の違いは、作成にかかる費用の多寡だけでなく、信頼性や将来のトラブルリスクにも関わってきます。

自筆証書遺言は、費用がかからず自分一人で作成できますが、記載内容に不備があると、せっかく作成しておいても無効なものとなってします可能性があります。

公正証書遺言は公証役場で、公証人に作成を依頼するため、所定の手数料がかかりますが、法律的な安全性は高く、書き換えや紛失といったリスクも回避できるため、相続時のトラブル防止にもつながります。

また、秘密証書遺言はそもそも広く知られているとは言い難く、実務上ほとんど利用されていません。特殊な事情があるケースを除いては選択されない傾向にあります。

遺言書は、どの形式を選択して作成するかによって、作成費用を変わってきます。

多くの方にとって遺言書といえば、自筆証書というくらい一番イメージしやすい形式です。自筆証書遺言は、費用面でも非常にハードルが低い方法です。

名前の通り、遺言者本人が自筆で作成する方式であり、第三者の立ち合いが不要です。

自筆証書遺言の作成にかかる費用は?

費用については、ほぼ0円で済むのが特徴です。紙とペンさえあれば作成可能です。

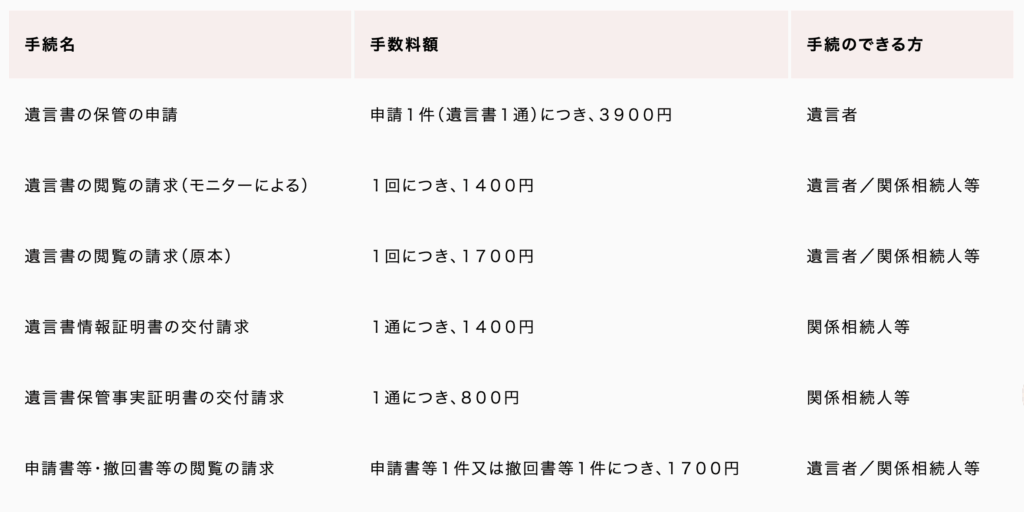

法務局の保管制度を利用する場合に限り、1件あたり3,900円の手数料がかかります。

参考:自筆証書遺言書保管制度

形式不備による「無効リスク」に要注意

自筆証書遺言は、費用がかからず作成が自分一人で完結するため、形式に不備がないかよく確認する必要があります。

日付が記入されていない、署名がない、財産の記載が曖昧など、法的効力が否定され無効とならないように気をつけましょう。

不動産がある場合は、特定するための所在地番や登記簿情報を間違えないように、

財産目録に登記簿を添付することも検討しましょう。

公正証書遺言はトラブル回避を考えるなら第一候補となります。各地の公証役場で作成する公正証書遺言は、公証人が関与する法的に最も確実性の高い遺言方式です。

作成には一定の手数料や準備が必要となりますが、不備のない確実な遺言書を作成するには効果的な手段となります。

公正証書遺言の作成にかかる基本費用とは?

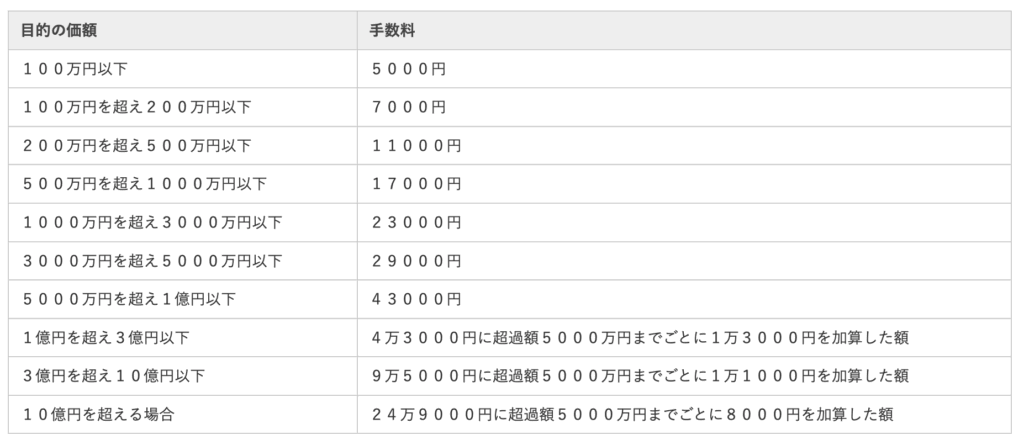

公正証書遺言では、公証役場に対して所定の「手数料」を支払う必要があります。

この手数料は、遺言に記載される財産の価額に応じて変動し、以下はあくまで目安ですが、次のような金額となります(日本公証人連合会の基準に基づく)。

参考:公正証書遺言の作成手数料

これに加えて、証人2名分の日当(1人5,000円〜1万円前後)や、公証人の出張費用(自宅などに来てもらう場合のみ)がかかることもあります。

また、必要書類の取得(登記簿謄本・戸籍謄本など)にも数千円の実費がかかります。

結果的に、一般的な家庭の相続であっても、公正証書遺言の作成には総額5万〜10万円程度が目安となるケースが多いです。

必要書類の準備と手順の複雑さ

公正証書遺言を作成するには、本人確認書類、財産内容が分かる資料(登記簿・通帳など)、相続人の戸籍情報などをあらかじめ準備しておく必要があります。

これらの書類準備に負担を感じる方などは、弁護士や行政書士に「原案作成」や「書類準備」を依頼することも可能です。

専門家への依頼は、別途報酬がかかりますが、安心感と時間的コストの削減という面で高く評価されています。

「安全性重視」の方には圧倒的におすすめ

公正証書遺言の最大のメリットは、遺言書が無効になるリスクを回避できる点になります。折角作成した遺言書でも、形式要件などを満たしておらずに無効となっては意味がありません。

また自筆証書遺言とは違い、家庭裁判所の検認が不要な点もメリットです。相続発生後にすぐに内容が有効と認められ、相続財産に不動産が含まれている方にとっては、登記の名義変更や売却手続きが迅速に行えるという点で、大きなメリットがあります。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式として民法で定められた方式ですが、存在自体があまり認識されておらず、実際に利用されているケースも非常に少ないのが実情です。

実務上のデメリットが多く、不動産などの重要資産を持つ方にはあまり推奨されていません。

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言は、遺言者が自分で作成した遺言書を封印し、それを公証役場で正式な手続きを経て保管してもらうという形式です。

公証人の内容確認などは行われないため、遺言内容は本人のみが知っており、誰も中身を確認しないという点で秘密が守られます。

費用は公正証書遺言とほぼ同等

秘密証書遺言の費用は、基本的には公正証書遺言と同様に公証役場への手数料が必要であり、公証役場に手数料は1万1,000円とされています。

加えて、証人2名が必要となり、依頼する場合は日当などが発生します。

なぜ実務で使われにくいのか?

秘密証書遺言の最大のデメリットは、本人以外は誰もチェックしないため、形式的に無効になるリスクが高い点です。

中身を公証人が確認しないため、たとえ不備があっても気づかれずに封印されてしまい、いざ開封されたときに無効とされるケースもあります。

そのため、遺言書の内容をどうしても秘密にしたいという特別な事情がある場合を除いて、わざわざこの形式を選ぶメリットはあまりないといえるでしょう。

自筆証書遺言を自分で作成+法務局に保管

遺言書作成の費用を最も抑えられる方法となります。

自宅で紙に手書きして法務局で保管してもらうことで、相続時の検認も不要になります。

費用面では圧倒的に安価ですが、形式的な不備による無効リスクが高くなります。

また専門家に相談していない場合、遺留分への配慮が漏れるケースが多く、慎重に進める必要があります。

公正証書遺言を行政書士にサポート依頼して作成

遺言作成に慣れた行政書士にサポートを依頼することで、簡易な法律チェックを受けながら作成することが可能です。

公正証書遺言のメリットを享受しつつ、コストを抑えたい方には現実的な選択肢です。

公正証書遺言+弁護士に全面依頼+遺言執行者指定

財産規模が大きい、複数の不動産があるなどの場合に、法律的なサポートをしっかり受けながら作成する方法となります。

費用は高めですが、将来の安心にコストをかけるタイプの人向けのプランです。

遺言が無効になるパターンを理解しておく

遺言書は、形式不備により無効とされるケースが少なくありません。

自筆証書遺言の場合、本文は本人の直筆でなければならないことや、日付が特定できないと無効など、細かい法律上の要件があります。

また、財産目録をパソコンで作成した場合には、財産目録の全ページに署名捺印が必要であることなど、見落としがちな注意点も多いです。

費用を節約するあまり、形式に不備がある遺言書となっては本末転倒です。

遺留分への配慮がないと、もめごとの火種に

遺言書は遺産分割時のトラブル回避にとても有効ですが、内容次第では遺言書がきっかけでもめごとになるケースがあります。

特定の相続人の「遺留分」を侵害する内容は、トラブルの原因になりますますので注意が必要です。

よくあるケースとして、「全財産を長男に相続させる」など特定の相続に偏った内容は、他の相続人が遺留分を請求するきっかけとなりますので、専門家にも相談しながら配慮して作成する必要があります。

財産の記載ミス・漏れ・曖昧な表現に注意

特に不動産が関係する場合は、登記簿上の正確な記載が必要です。

「◯◯市の土地」など曖昧な表現では、相続登記がスムーズに進まず、名義変更や売却ができなくなる可能性もあります。

正確さと網羅性が求められるため、内容の精査やチェック体制の整った専門家に相談する価値は高いといえるでしょう。

専門家のサポートは「費用」ではなく「安心」への投資

これまでご説明してきましたように、遺言書自体はコストをかけずに行うことも可能です。ただ、確実でトラブルとならない遺言書にするため、専門家に依頼することはとても有効な選択肢です。費用は発生しますが、それは「無駄なお金」ではなく、自分の意思を正しく残し、家族を守るための保険のような存在です。

以下のようなケースでは専門家のサポートが不可欠です。

これらのケースでは、単純な遺言だけではなく、家族信託や贈与、任意後見などの制度との組み合わせが検討されることもあります。

「書類を作ること」がゴールではなく、「どのように遺し、家族を守るか」が本質なのです。

後悔しないためのステップ 不動産相続を見据えた遺言の進め方

不動産を含む資産を持つ方が、遺言書を作成する際のステップは次の通りです。

不動産があるなら「公正証書遺言+専門家サポート」がベスト

これまでの章でも触れてきたように、不動産が絡む相続では、その後の遺産分割で相続人同士のトラブルが無いように、形式の正確さと内容の明確さが重要になります。

そのため、公正証書遺言を専門家と一緒に作成する方法は、費用はかかっても最も確実でトラブルが少ないといえます。

本記事では、遺言書の種類や特徴など解説してきましたが、最後に要点を振り返ってみましょう。

「とりあえず書く」よりも、「後悔しないために、何を準備すべきか」を考えることが大切です。

特に不動産をお持ちの方は、費用の多寡ではなく、遺言書によって何を守りたいのかを軸に、納得のいく方法を選択していきましょう。

相続・不動産コラム