2025.05.01

相続というとまだまだ先のことと考えられがちですが、親世代が高齢になり、健康問題や認知症リスクが現実味を帯びてくる50代・60代。

この年代になると、周囲でも親の今後についてどうサポートしていくかなどといった話題が出てくることも多く、特に実家などの不動産に関する悩みが一気に現実化します。

最近は、親が地方に暮らしていたり、地方に不動産を持っている場合、その価値が思ったより低い、あるいは売れないことが発覚して、困るケースが急増しています。

さらに、都市部へ人が流れる長年の傾向から、相続人である子世代は都市部に生活基盤を持っていることが多く、地方の実家を引き継いでも「住めない」「使い道がない」という問題に直面します。

こうした課題に対して、相続に向けた準備を早めに進めておけば、不動産の売却や活用のタイミングを最適化でき、不要なトラブルを防ぐことが可能です。

相続税の申告納税期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内ですが、財産規模が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内の場合、相続税は課税されません。この場合、相続財産に含まれる不動産について、その後どうしていくのか、特に実家以外の不動産については対応が先送りされがちです。

しかし、不動産について後回しにすると、さまざまなリスクが連鎖的に発生します。

親が亡くなった後、何の話し合いも準備もない状態で遺産分割協議に突入すると、兄弟間で価値観の違いや金銭感覚のズレが露呈し、深刻な対立に発展する恐れがあります。これにより、家族関係そのものが破綻することもありません。

2024年4月から、不動産の相続登記は義務となり、正当な理由なく3年以内に登記しなかった場合、最大10万円の過料(罰金)が科されます。これにより、「相続登記は放置しても問題ない」という時代は完全に終わりました。

空き家になった不動産を放置すると、建物は急速に劣化します。さらに管理状態が悪く、行政から管理不全空家や特定空家に指定されると固定資産税が増額されたり、倒壊・雑草・害虫問題などの近隣トラブルが発生したりするリスクもあります。

現在の相続人が手を付けないままだと、次の孫世代に未登記の不動産問題が引き継がれ、さらに権利関係が複雑化していきます。これにより、売却も活用もできない「負動産」と化す恐れがあります。

自分の財産をどのようにするかは所有者である親の自由ではありますが、時代が変わった現代では、事前準備を怠ると、いざ相続が発生したときに「誰も状況を把握していなかった」「権利関係が複雑すぎて手が出せない」など、大きな混乱を招くことにも繋がります。

早めの準備によって、手続きの負担を減らすだけでなく、相続人同士が長く円満に親に感謝して次の代へ資産を継承できるようにするためにも、遺す側が配慮していく必要があります。

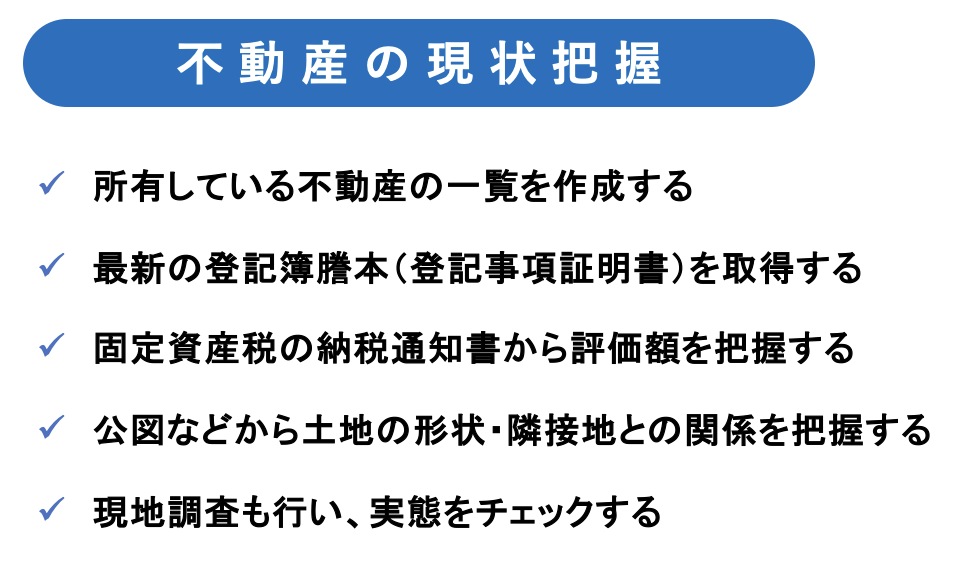

まず最初にやるべきことは、「現状把握」です。

また、賃貸中の物件なら賃貸契約書などの契約書類も整理しておきましょう。

不動産資産台帳(簡単な一覧表)を作成しておくと、相続時に非常に役立ちます。

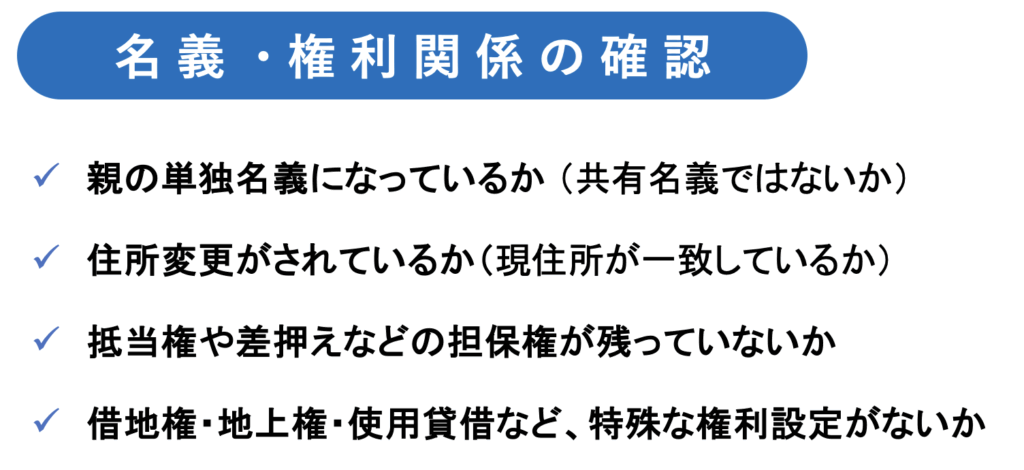

名義や権利関係に問題がないか、ここでしっかりチェックします。

【注意すべきパターン】

こうした権利関係の整理は、相続後よりも生前の方が圧倒的に簡単かつ安価に済ませることができます。受け継ぐ側の負担軽減のためにも、早めに対応しておくことは関係者全員の利益に繋がります。

親が亡くなった直後は、精神的ショックも大きく、冷静に動くのが難しい時期です。

それでも、不動産相続に関する手続きは、早めに始めておくことはメリットがあります。四十九日の法要で遺産の話をするということもあるかと考えらますが、各種手続きに期限があり、「相続放棄は3ヶ月」、「準確定申告は4ヶ月」、「相続税申告は10ヶ月」と決められており、長いようで慌ただしく過ぎるとあっという間に期限が近づいてきます。

各相続人の精神面にも配慮しながらも、法律上の期限や家族間のトラブル防止のため、なるべく早く着手する必要があります。

まず最初に着手すべきは、「誰が相続人なのか」を明らかにすることです。

特に被相続人が離婚・再婚していた場合など、戸籍を丁寧に確認することが重要です。相続人を確定しないまま話を進めると、後から「知らない相続人がいた」という深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

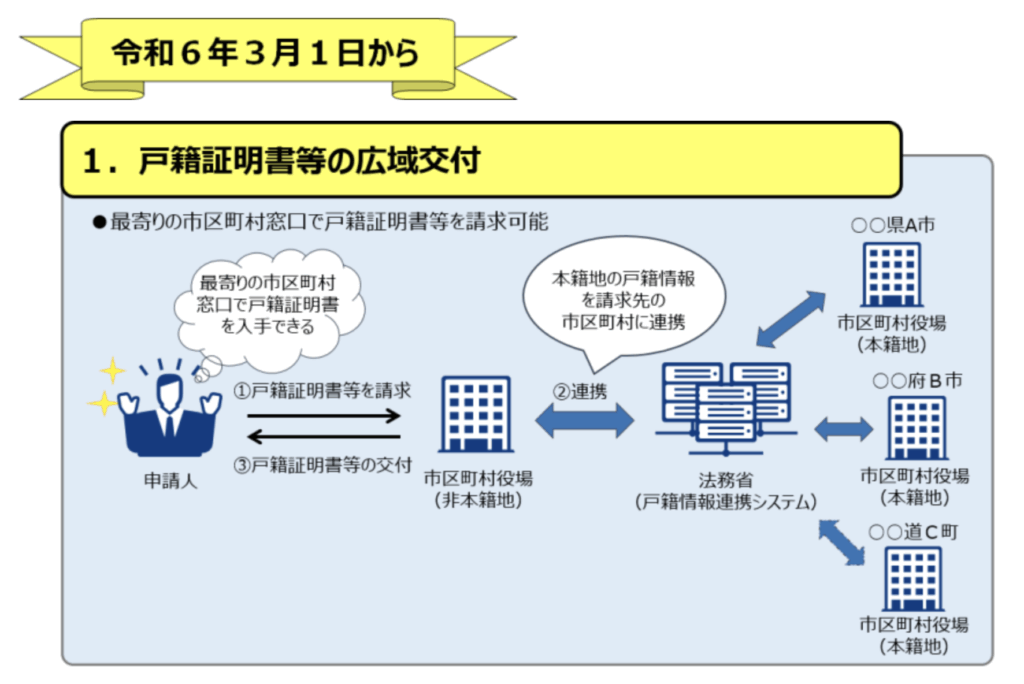

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せ、確認しますが、心配であれば、司法書士などの専門家に依頼することが確実です。

参考:戸籍証明書等の広域交付

【遺言書の有無確認】

次に、被相続人の意思である遺言書が存在するかを確認します。

遺言書があるかないかで、相続手続きの流れは大きく変わります。

遺言があれば原則としてその内容に従い、なければ相続人全員で遺産分割協議が必要になります。

相続人と遺産内容(不動産)が確定したら、誰がどの財産を相続するかを確定させます。遺言がない場合には遺産分割協議を行いますが、遺言があっても相続人全員の合意で、相続する内容を変更することは可能です。

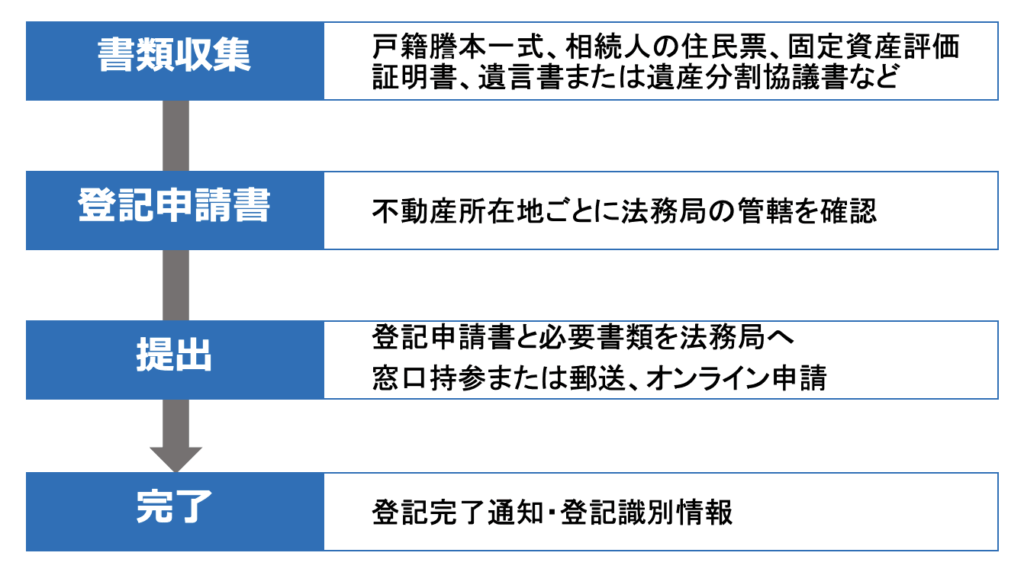

そうして相続する財産、相続する人が確定しましたら、「相続登記(名義変更)」の手続きに入ります。

2024年からはこの相続登記が義務化され、怠ると罰則(最大10万円)対象となるため、迅速な対応が求められます。

【相続登記手続きの流れ】

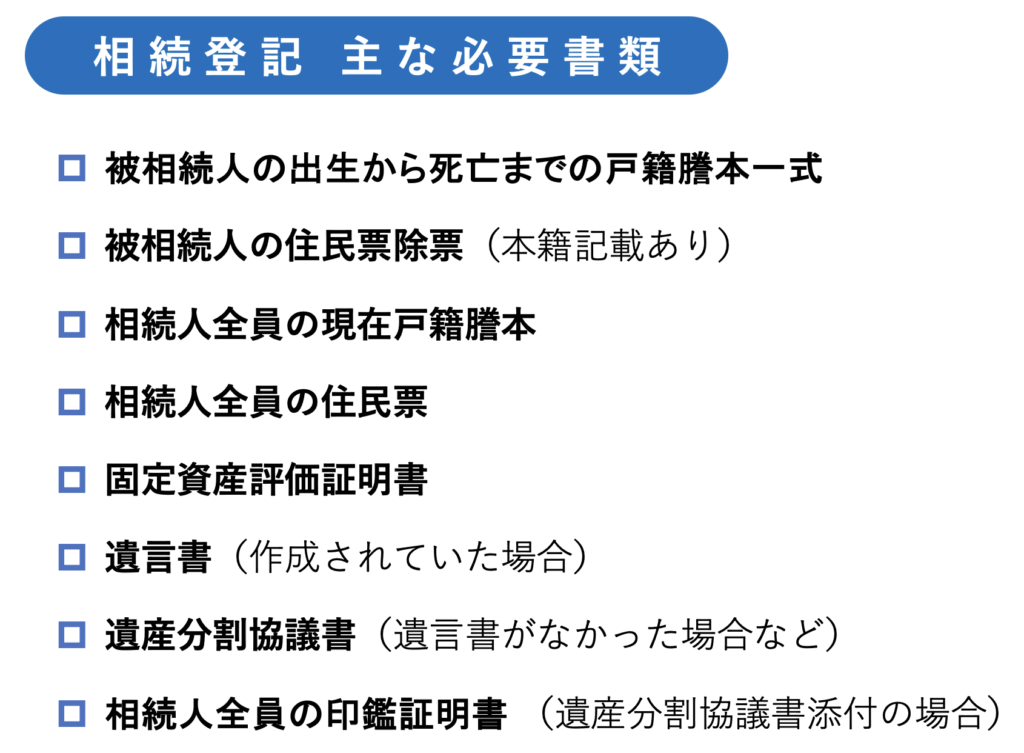

不動産の相続登記には、以下の書類が必要です。

すべて揃えるのに時間がかかるため、早めに動くことが大切です。

【基本書類一覧】

これら書類を自分で全て揃えて、登記申請を行うことは、かなりの時間と労力を要します。登記の専門家である司法書士に依頼すると当然費用はかかりますが、大幅に労力が軽くなり、登記手続きも円滑に進めることが可能です。積極的に利用することも検討しましょう。

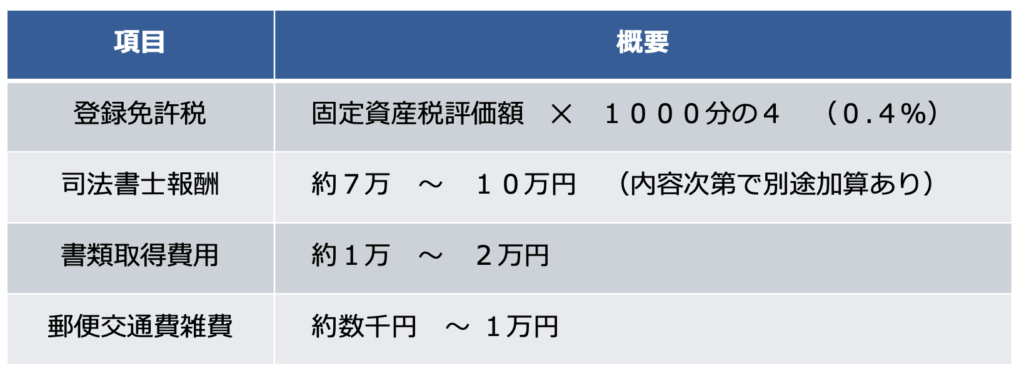

不動産相続で避けて通れないのが、「名義変更(相続登記)」にかかる各種費用です。

手続きをスムーズに進めるためには、事前にかかるコストを正確に把握し、資金計画を立てておくことが大切です。

ここでは、相続登記に伴う主な費用項目と、その相場感、節約のポイントまで徹底解説します。

【登録免許税とは?】

登記を行う際に国に納める税金で、不動産の名義変更には必ず発生します。

相続の場合、「固定資産税評価額の1000分の4」(0.4%)が税額となります。

【計算例】

→ 登録免許税 = 1,500万円 × 0.004 = 6万円

複数の不動産を相続する場合、それぞれに登録免許税がかかるため注意が必要です。

【注意ポイント】

参考:【国税庁】登録免許税

【司法書士費用の相場感】

相続登記を自分で行うことも可能ですが、手続きに不安がある場合やまとまった時間が取れない場合、その他相続人が多い場合や権利関係が複雑な場合には、司法書士に依頼する方が費用はかかりますが、安心して進められるためおすすめです。

【報酬の目安】

事務所によっても異なるため、実際の金額とは異なる場合があります。

また戸籍の収集なども自分でやるか、司法書士へ依頼するかで負担するべき費用が変わります。

【実際にかかる費用総額のイメージ】

同じ一軒家に見えても土地が2つに跨っていたり、建物が各階で分かれて区分登記されていたりと、本当にケースバイケースとなります。

不動産だけでなく相続において、必ず意識しなければならないのが税金の問題です。

不動産そのものの価値ではなく、被相続人の財産全体で基礎控除を超えるかどうか、課税されるかどうかの判断になるため、たとえ現金などの金融資産が少なくてもをほとんど持っていなくても、不動産の価値によっては高額な相続税が発生することがあります。

ここでは、相続税がかかるケース、税額の目安、そして知っておきたい節税対策について解説します。

【相続税の基礎控除額】

相続税が課税されるかどうかは、相続財産の総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。

→ 相続税のあらまし リンク

参考:相続税のあらまし

基礎控除額 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人(配偶者+子ども2人)なら、

→ 基礎控除額は 3,000万+600万×3=4,800万円となります。

【実際によくあるパターン】

重要なのは、「不動産評価額=市場価格」ではないことです。

国税庁が公表している路線価は、相続税や贈与税の土地評価算出時に使われるもので、通常は実勢価格より低めになることが一般的です。ただ、思った以上に評価が高くなることもあるため油断は禁物です。

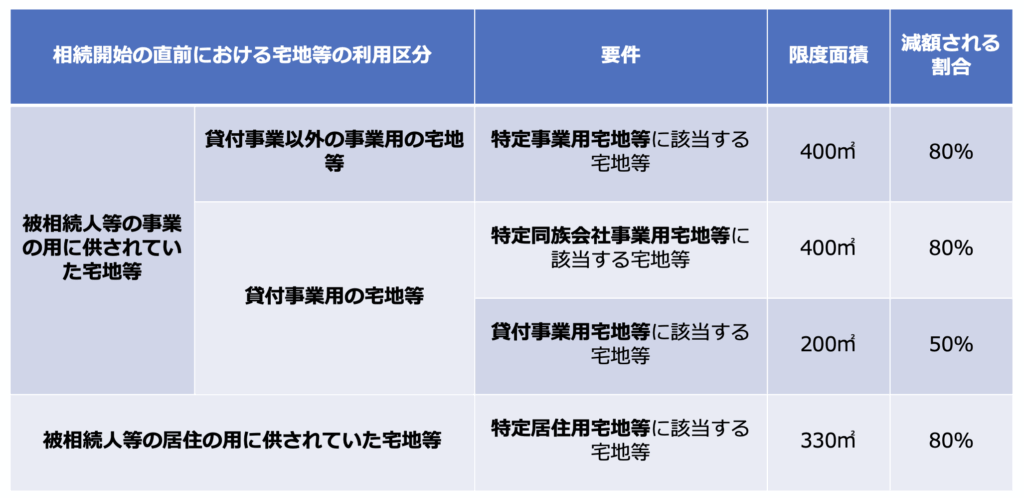

相続税を正しく節税するには、各種制度や特例を上手に活用することが不可欠です。

ここでは、特に使われることが多い代表的な節税策を紹介します。

【小規模宅地等の特例】

適用要件が細かく設定されておりますが、条件に該当する場合には、最大で80%の評価減が受けられる強力な制度です。

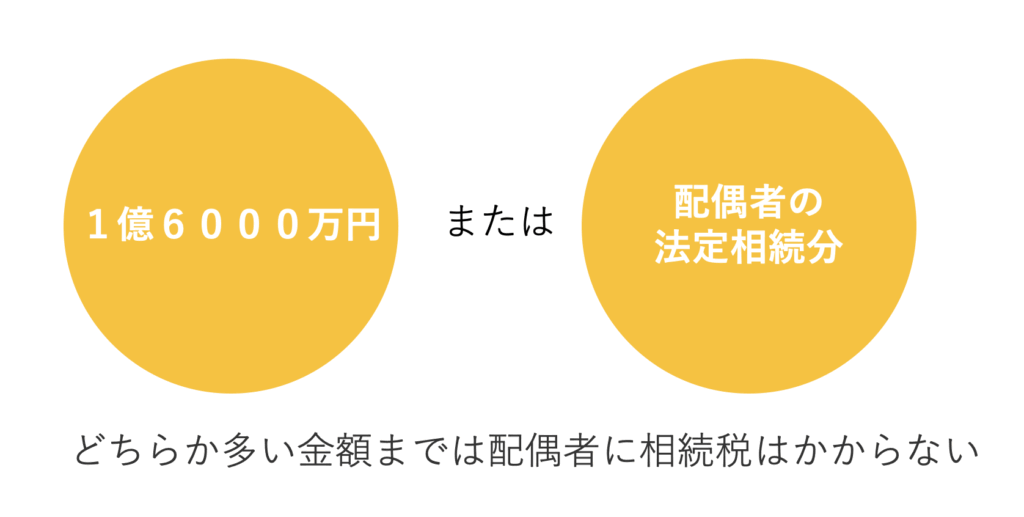

【配偶者の税額軽減】

配偶者が相続する財産には、

「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか多い額まで非課税

という強力な特例があります。ただし、配偶者の二次相続(配偶者死亡時)に備えた対策も必要となります。

相続財産に含まれる不動産は、実家以外にも様々なものが含まれる場合があります。ご相談のなかで特にお困りなのが、地方の別荘や山林、原野商法で買わされたと思われる雑種地などがあります。

これらに共通する点としては、

こうした不動産は、今後の処分に非常に困っている方がたくさんいらっしゃいます。

相続した不動産を国庫に帰属する制度も始まっていますが、審査料や手続き費用などとして、数十万円などの費用がかかります。

当然時間も手間もかかるため、そうした事態にそもそもならないように、相続放棄は有効な選択肢となります。

安易な相続はかえって家族に負担を強いる結果になりかねません。

ここでは、不動産を「引き継ぐべきか」「手放すべきか」を判断するための具体的なポイントを解説します。

相続した不動産は、所有しているだけで以下のようなコストと責任が発生します。

【維持管理にかかる代表的な負担】

これらを長期的に管理・負担できるか?を慎重に考える必要があります。

不動産の価値を見極めるには、その場所でどのように利用するのが最有効利用なのかを確認することが大切です。駅前のロータリーに面した土地などであれば、店舗や事務所などの利用が考えられますが、郊外の大規模開発分譲地などであれば周辺と同じように戸建住宅としての利用が想定されます。

このように、その不動産毎に立地や特性を考慮して、売却や活用ができそうかどうかを考えていくことが重要です。

【売却できる可能性をチェックする】

【活用できる可能性をチェックする】

「売れると思っていたのに、売れないというケースが増えています。土地が狭い、道路に接していない、高低差が激しいなどの理由で、市場価値がほぼゼロに近い物件もあり、極端な例では費用を払って不動産会社に引き取ってもらうケースもあります。

不動産相続は、手続きも税金も専門用語も多く、分からないことだらけになりがちです。

ここでは、相続現場で実際によく寄せられる質問とその回答をわかりやすく整理しました。

Q1. 親が認知症になったら不動産の相続手続きはどうなる?

【回答】

認知症になってしまった場合、財産を自由に動かすことができなくなります。不動産についても自由に売却・贈与・名義変更することができなくなります。

家庭裁判所に申し立てをして「成年後見人」を選任し、後見人が代理で財産管理を行う流れとなります。

【ポイント】

Q2. 遺言書がない場合はどうなる?

【回答】

遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、実家の不動産だけでなく相続財産全体について、「誰が」「どの財産」を相続するか分け方を決める必要があります。

協議の結果は、「遺産分割協議書」として書面化し、全員の署名・押印(実印)と印鑑証明書添付が必要です。

もし協議がまとまらなければ、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることになり、さらにもめれば、「審判」→「判決」で裁判所が分け方を決めることになります。

当然、調停・審判になると時間・費用・精神的負担が大きくなります。ある程度お互いが歩み寄り遺産分割を進めないと、デメリットも大きいため、税理士や司法書士など関わる専門家ともよく相談しながら、話し合いをまとめることが大事です。

Q3. 相続放棄したい場合、どうすればいい?

【回答】

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。

【必要な書類】

【ポイント】

Q4. 相続登記は自分でできる?司法書士に頼むべき?

【回答】

手続きとしては、相続登記を自分で行うことも可能です。ただし、実際自分で行おうとすると書類の収集や慣れない申請書の作成など、かなりの時間と労力が必要となります。

事務手続きについて、抵抗感がある人ない人によっても大きな差がありますが、費用が許容範囲であれば、基本的に司法書士へ依頼する方が無難です。

【自力登記のデメリット】

【司法書士に頼むメリット】

親の不動産相続は、多くの方にとって、人生で一度か二度しか経験しない大きな節目です。

そして、それは単なる相続財産の引き継ぎではなく、家族の絆、未来の生活基盤、大切な想い出などをどう守るかを問われる、とても重要なプロジェクトでもあります。

相続は「ある日突然」訪れます。親が元気なうちは、「まだ大丈夫」「いつか考えよう」と思いがちです。

しかし、親が亡くなってからできる対策の数は、生前に比べると少なく後悔することも多いのが実情です。

そして、戸籍集め、相続人調査、遺産分割協議、登記手続き、申告納税など、やるべきことは驚くほど多く、時間も精神力も奪われます。しかも、手続きには法律や税制の知識が不可欠です。

素人判断で動くと、税金を多く払い過ぎたり、家族間で争いが起こったり、大切な資産を失ったり、といった取り返しのつかない事態を招くこともあります。

だからこそ、今から備えることが何よりも大切なのです。

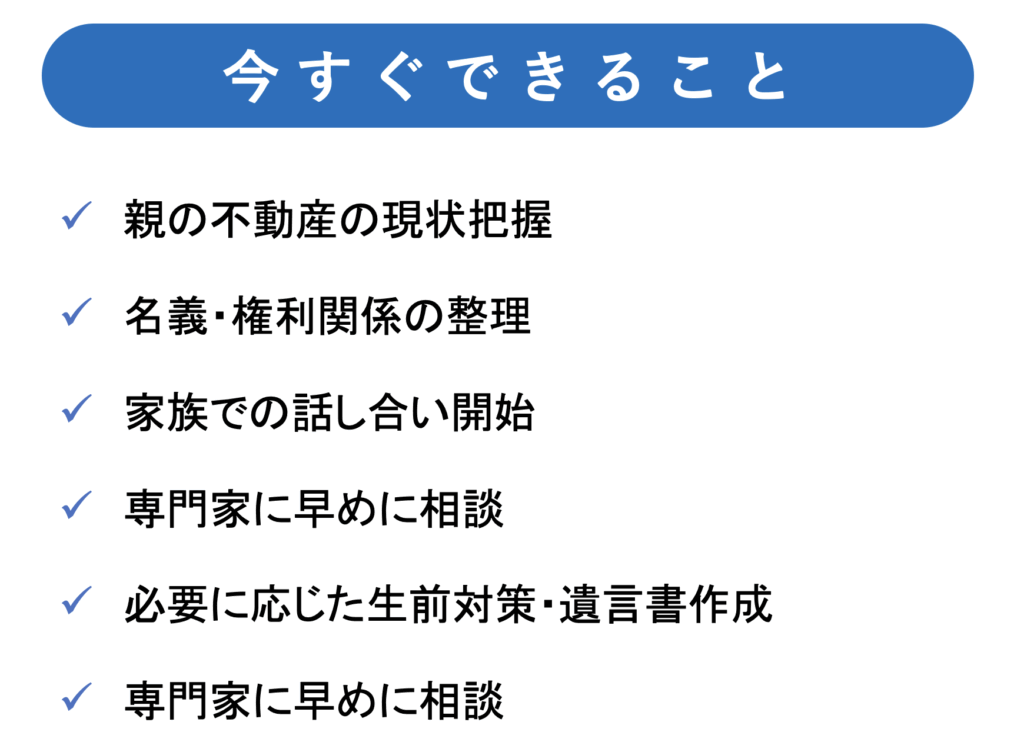

たとえ今すぐ具体的な手続きに入らなくても、

「現状把握」と「相談窓口づくり」だけでも始めておくことで、

いざというときの安心感は圧倒的に違ってきます。

親の体調が悪化してからでは、冷静な話し合いも準備もできなくなります。

「まだ早いかな?」と思う今こそ、準備を始める良いタイミングです。

当社でもご相談を承っていますので、お困りなことがございましたら、

お気軽にご連絡をお待ちしております。

【あわせて読みたい記事】

相続・不動産コラム