2025.04.16

近年様々なところで、相続のセミナーや相談会が実施されていることもあり、不動産の共有はトラブルの元になるという認識が少しずつ広まっているように感じます。

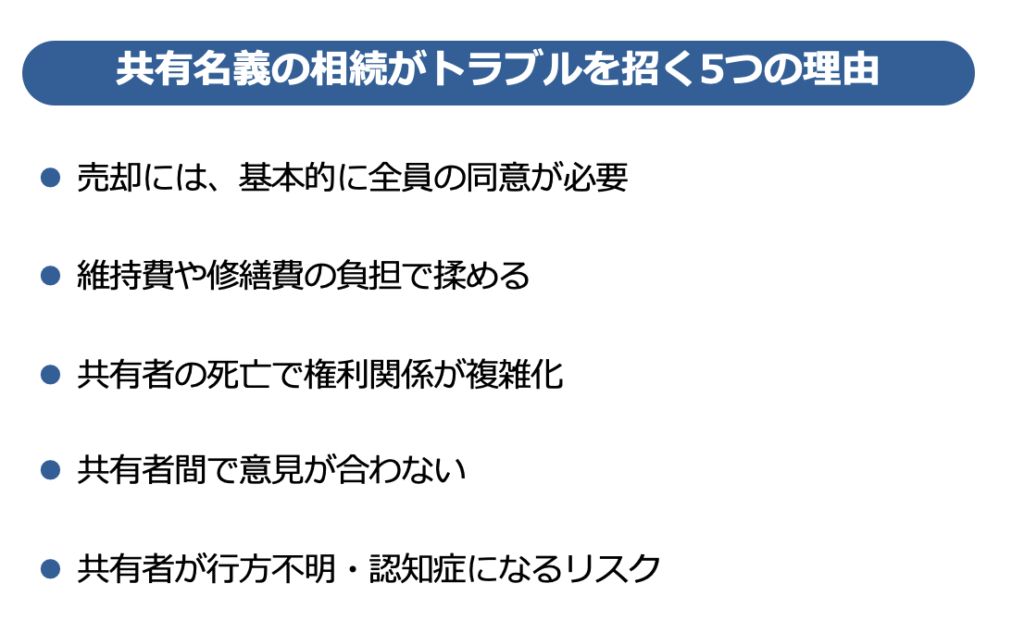

それでも不動産を相続する際に、相続人全員で法定相続分で共有名義にするというケースはまだまだ多く見受けられます。共有名義は、土地建物のうち、どこからどこまでを誰が所有するといったものではなく、あくまで一つの不動産を複数人で共有で所有し、それぞれが一定の持分を持つ形態を指します。たとえば、親の自宅を子供2人で相続した場合、それぞれが2分の1ずつの持分を持つといったイメージです。一見公平に財産を分ける手段のように思えますが、実は後々大きなトラブルの原因となることが多いのです。

共有名義のメリットとしては、法定相続分通りで「財産を平等に分けられる」という感覚が得られることです。しかし、デメリットとして不動産という資産は現金のように簡単に分割できず、株式のようにすぐに売買ができない流動性が低い資産のため、長期的に見ると問題が表面化してきます。ここでは、なぜ共有名義の相続がリスクを伴うのか、基本から丁寧に解説していきます。

まず理解しておくべきは、不動産は時間とともに管理する上でのリスクが増えるという点です。共有名義の場合、賃貸や売却には全員の同意が必要になるという点で、共有名義は、「自由に使えない資産」を自ら作り出す行為であるとも言えます。

共有名義の不動産について売却や賃貸にするなど、何らかの活用を行おうとする場合、共有者全員の同意が必要となります。つまり、共有者の1人でも反対する人がいれば、売却も賃貸も不可能となり大きなデメリットになります。この「全員の同意」という要件が、共有名義の不動産を硬直化させる最大の要因です。

共有者の意思疎通がどれだけスムーズに取れるか、共有者の誰かがリーダーシップを取って、各共有者へ丁寧にケアを行う必要があります。全員横並びではなかなか上手くいきません。

不動産を所有する以上、固定資産税や修繕費、管理費など、維持にかかるコストが発生します。これらの費用は持分割合に応じて分担するのが原則です。

収益を生み出している不動産であれば、その収入から支払いが行えるため、共有者も自己負担が生じないため、問題が表面化することは少ないですが、収益がない不動産で、支出だけが必要となる場合には、「支払わない」共有者が出てくるケースも少なくありません。支払い義務があるにもかかわらず、支払いを拒否された場合、他の共有者が立て替えることになり、不公平感が募ります。

こうした心理的な負担感が所有者間の関係悪化を招きます。

共有者の死亡で権利関係が複雑化

共有者の一人が亡くなると、その持分はさらに相続人へと引き継がれます。これにより、共有者の数がどんどん増えていき、権利関係はますます複雑になります。特に1つ世代がずれて甥姪などの関係になると、日頃コミュニケーションを取っていないケースが多く、年齢差なども相まって互いに意思疎通がしづらくなります。結果として、売却や管理のための意思決定がさらに困難になり、事実上、不動産を動かせなくなるケースが多発します。

共有者間で意見が合わない

家族とはいえ、金銭が絡むと利害関係は複雑になります。特に不動産は価格が明白ではない点もあり、意見が食い違い、感情的な対立に発展することも珍しくありません。

相続当初は仲の良かった兄弟姉妹でも、配偶者の意見や金銭が絡むことで、数年後には関係が悪化し、最悪の場合、裁判沙汰にまで発展することもあります。これは「家族だから大丈夫」という楽観的な見通しがいかに危険かを物語っています。

共有者が行方不明・認知症になるリスク

厚生労働省によると、65歳以上で認知症と診断されているの方の割合が、約8人1人となっており、高齢になればなるほど、誰がなってもおかしくはない状況です。共有者の中に行方不明者や認知症を発症した人が出ると、その持分について意思表示ができなくなります。

これにより、不動産全体の売却など出来なくなるだけでなく、成年後見制度の利用など、さらに煩雑な手続きを取らなければならなくなります。

成年後見制度を利用する場合、裁判所の許可が必要になるため、時間と費用が非常にかかり、手続きが長期化するリスクもあり大きなデメリットになります。

売却や活用が進まない

共有名義の不動産について、売却などを進めるためには全員の合意が必要なため、相場上昇などの売却機会を逃す懸念があります。

また、賃貸に出して収益を得る場合も同様で、基本的には、全員の承諾がなければ貸し出すことができません。貸し出しが決まったとしても、賃料の分配方法で揉めるケースが少なくありません。結果として、不動産が長期間放置され、資産価値の劣化を招いてしまうこともあります。

民法602条の短期の賃貸借契約などの規定もあるため、必ずしも全員の同意がなくても期間によっては貸し出せる場合があります。

権利関係が複雑化する

共有状態が何年も続くと、突然共有者の1人に相続が発生する可能性も出てきます。その結果、持分の相続が繰り返され、共有者の人数が増加します。これにより、意思決定がますます困難になり、権利関係が複雑化します。

最初は兄弟3人の共有だった不動産が、10年後にはその子供たちや配偶者を含めて15人以上になってしまったという例もあります。このような状況では、もはや簡単な話し合いで物事を決めることは不可能です。専門家による調整や、最悪の場合、裁判所での共有物分割訴訟を行わなければ解決できない事態に発展します。

税金・管理費の負担トラブル

不動産を維持するには、固定資産税や管理費、修繕積立金など、定期的な費用が発生します。誰が取りまとめて事務対応していくのかなども、共有者でコミュニケーションをとっておくことは、非常に大事です。

これらの費用を誰がどのように負担するか、明確に取り決めがなされていない場合、負担を巡ってトラブルになることがよくあります。

「とりあえず共有名義」は絶対に避けるべき

相続発生後、遺言がなく遺産分割を行う際には、不動産を「とりあえず共有で」と決めてしまうケースも多いですが、これは大きなリスクを抱え込むことに他なりません。誰が相続するのかを決める、心理的な負担を先送りすることで、短期的な手続きの簡便さを優先するあまり、長期的な資産運用やトラブル防止を犠牲にしてしまう結果となります。

問題が先送りされるだけ

明確な方向性がないまま、「とりあえず共有」にすると、問題解決を未来に先送りすることになります。期限や方針がなく、共有状態が続くといずれ誰かが売却や賃貸を望んだ際、基本的に共有者全員の同意を得る必要があり、後悔するのは可能性が高まります。

家族関係の悪化リスク

親子間の共有の場合、自然にいけば親の方が先に亡くなることが考えられますので、共有している子供がその持分を相続する流れできれば、そこまで問題になる可能性は高くありませんが、兄弟姉妹間での共有は全く別の話となります。相続した時には円満だった関係も、共有の不動産をめぐる意見の違いで不仲となっていくケースは少なくありません。実の家族で2度と話ができなくなる事例も多々ありますので、資産を守るためだけでなく、家族の絆を守るためにも、方針のはっきりしない共有はできる限り避けるべきです。

共有名義の不動産を、方針なく長期間継続していることは、これまでの通りリスクであることがご理解いただけたかと思います。これらを回避するためにも、早い段階で単独名義にする、あるいは売却して現金化することが考えられます。ここでは、具体的な解消方法について詳しく見ていきます。

不動産を売却して換価分割する

不動産を売却し、得られた現金を持分割合に応じて分配する方法です。換価分割のメリットは、現金化により公平な分配が可能になることです。不動産を売却する場合、不動産仲介会社に査定を依頼をし、適正価格で売ることが重要です。

また、売却活動を始める際は、例えば長男など誰がリーダーシップを取り、他の共有者を取りまとめていくのかを方針を決めておくことが大切です。売却するためには、さまざまな意思決定が必要となるため、横並びでそれぞれが意見を主張し合うと、話がまとまらないため、各共有者の感情にも配慮した取りまとめ役が必要です。

売却代金は、持分比率に応じて分配され、各自の譲渡所得となるため、必要に応じて税理士に相談するなど、確定申告することも忘れないようにしましょう。

代償分割で単独所有者を決める

共有者の中で不動産を引き継ぎたい者が、他の共有者に対して持分相当額の代償金を支払う方法です。これにより、共有持分を集約して単独名義にすることで、共有状態を解消できます。

代償分割を行う場合、問題となるのは代償金の額と支払い能力です。代償金を設定するにあたって、不動産の時価がいくらなのか適切に把握することが大切です。また支払いは一括または分割払いにするかを共有者間で協議する必要があります。

さらに、代償分割後の登記変更手続きが必要となり、司法書士のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。

土地を分筆して個別所有にする

物理的に土地を分割(分筆)し、それぞれ単独名義で所有する方法です。ただし、土地の形状や用途地域、最低敷地面積の規制により、分筆できない場合もあるため、事前に市区町村役場で確認が必要です。

特に都市部では、対象地の敷地がそこまで広くない場合も多く、その後の利用を考えた時に、現実的ではない場合もあります。個別に周辺状況などもよく調査した上で、実施することが大切です。

土地の分筆には、対象不動産に少しでも接する土地、全ての土地と境界確認書を取り交わし、敷地の境を明確にする必要があります。1つでも境界確認書が取り交わせない土地があると、分筆を行うことができません。こうした作業は、専門的な測量図面の作成や技術を要するから、自身で行うことはできません。その他、建築基準法や都市計画法に抵触しないかどうかの事前確認を怠ると、思わぬトラブルに発展するリスクもあるため注意が必要です。

共有持分を手放す方法と注意点

共有名義のままでは、自由な意思決定を行えず、共有関係も良好に維持していく必要もあることから、心理的にも負担感が出てくる場合があります。維持管理も継続していく必要があるため、煩わしい場合には、自分の持分だけを売却するという選択肢もあります。しかし、共有持分の売却には特有のリスクと注意点が伴います。

共有者間で持分売却を行う

共有持分の売却先として、最初に検討すべきは、他の共有者になります。家族間で合意が取れれば、最もスムーズでリスクが少ない方法です。売買価格は市場価値を基準に話し合いことが望ましいです。持分売買後は速やかに名義変更登記を行い、後日のトラブルを防ぎましょう。

第三者に持分を売却する

もし共有者間で売買が成立しない場合、自分の持分を第三者に売却することも可能です。ただし、この方法には以下のリスクが伴います。

共有持分だけを買い取る業者も存在しますが、十分な条件交渉とリスク把握が必要不可欠です。

共有物分割請求訴訟を起こす

最終手段として、裁判所に共有物分割請求訴訟を起こし、強制的に共有関係を解消する方法もあります。この場合、共有者間の関係修復は難しくなるでしょう。

また訴訟に踏み切る前には、弁護士に十分な相談を行い、リスクと費用を理解したうえで判断することが重要です。

共有名義の不動産トラブルを未然に防ぐために今すぐできること

共有名義による相続トラブルを未然に防ぐためには、早期の対策が欠かせません。以下に、具体的なアクションプランを紹介します。

生前対策の実施

相続トラブルの多くは、被相続人が生前に十分な対策を講じていなかったことに起因します。生前に次のような対策を行うことで、トラブル発生リスクを大幅に低減できます。

特に、専門家による「遺言執行サポート」を利用することで、形式的・実質的なリスクを回避できます。

残す側が明確な意思を残すことは、相続人が揉めないためにも非常に重要です。家族関係の希薄化が進む中、普段コミュニケーションを取っていないところに金額の大きい話をすることは、非常にリスクが伴います。

残された不動産が原因で、2度と話ができなくなる兄弟姉妹をうまないためにも、残す側の生前対策は真剣に取り組むべきものになります。

家族間で事前に話し合いを行う

相続に備え、家族間で不動産の今後の扱いについて、できる限りオープンに話し合っておくことが重要です。相続人の意思を確認し合い、売却・賃貸・単独承継などの方向性について共通認識を持つことで、相続発生時の混乱を防ぐことができます。

特に「とりあえず共有」は避けるべきであり、できるだけ単独所有または換価分割を前提に話を進めることがおすすめです。

兄弟で円満に分けるヒントとして、こちらもあわせて読みたい記事になります。

不動産を共有名義で相続することは、一見すると「平等」で「合理的」に見えるかもしれません。しかし、現実には共有名義には多くのリスクが潜んでおり、時間の経過とともにそれが表面化し、大きな問題へと発展してしまうケースが後を絶ちません。

共有名義相続の主なリスクを振り返ると、次の点が挙げられます。

これらを防ぐためには、とにかく「早めの対策」が不可欠です。相続が発生してから慌てるのではなく、生前から計画的に備え、共有状態を回避・解消する道筋を立てるべきです。

また、すでに共有名義となってしまった場合でも、手遅れではありません。売却や代償分割、分筆、持分売却など、状況に応じた適切な方法を選び、スムーズに共有解消を進めることが可能です。

そして何より重要なのは、専門家の力を借りること。

これらをプロフェッショナルと共に進めることで、手続きミスや見落としを防ぎ、安心して資産運用や承継を進めることができます。

まずは無料相談から第一歩を踏み出しましょう!

このようなお悩みをお持ちであれば、ぜひ早めに当社へご相談ください。問題が小さいうちに動くことが、トラブル回避・資産防衛の最大の鍵となります。

まずは気軽なご相談から、第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

相続・不動産コラム